新規事業の立ち上げ方|ゼロから事業戦略を設計する4つのステップ (飲食業の事例)

1.新規事業戦略の重要性と設計における落とし穴

企業における新規事業の重要性は、年々高まっています。背景には、社会や産業構造の変化スピードが飛躍的に増していることが挙げられます。テクノロジーの進化、生活者ニーズの多様化、地政学的なリスクの増加など、これまでの延長線上で経営戦略を描くことが難しくなっています。そこで、環境変化が目まぐるしい時代に対応するためにも「多角化経営」を志向する動きが加速しています。新規事業の立ち上げは、「プランニングフェーズ」と「実行フェーズ」に分かれます。前者では、事業機会の抽出からターゲティング、ビジネスモデル設計までを通じて構想を具体化し、実現可能性を検証します。後者では、実際の体制構築やマーケティング、販売開始といった実行に向けた準備・運用を進めていきます。その中でも、プランニングフェーズでつまずくケースは少なくありません。良く見受けられる課題は、次の2点です。

- アイデア先行で、「なぜやるのか」「誰に届けるのか」が曖昧なまま検討が進む

- 検討が断片的で、全体の計画が整理されておらず、形にならない

どちらのケースも、「なんとなく思いついたアイデア」から一歩進んで、「どう形にして実現するか」という視点が足りていないことが原因です。思いつきから戦略へと進化させるには、再現性のある計画が不可欠です。

本記事では、そうした課題を解決するために、新規事業を計画へと落とし込むまでの手順を筆者が実際に携わった、飲食業界におけるヘルシーに着目した事業の立案を事例に挙げながら、ステップごとに解説していきます。

2.新規事業戦略における設計の流れ

新規事業を実行可能な計画へと落とし込むには、構想を段階的に整理していくプロセスが必要です。本記事では次の4つのステップに分けて解説します。

- 事業機会の抽出および方向性の仮説立て

- 顧客・エリアのターゲティングとベンチマーク企業の選定

- ビジネスコンセプトの策定・評価

- ビジネスモデルの設計・収益性の検証

a.事業機会の抽出および方向性の仮説立て

新規事業の立ち上げにおいて、最初のステップは「事業機会の抽出と方向性の仮説立て」です。事業機会を見出し、方向性を仮説立てするためには、外部環境と自社のリソース・ケイパビリティを調査・分析することが重要です。外部環境は、「社会や生活者の動向」、「産業やマーケットの構造」、「競合・代替手段の動向」といった3つの観点から調査します。各観点の具体的な内容は以下です。

- 「社会や生活者の動向」:人口動向、消費者の志向、食や消費の価値観の変化、仕事の捉え方の変化など

- 「産業やマーケットの構造」:既存プレイヤーの課題、チャネルの変化、異業種参入など新規参入の傾向、価格帯の二極化など

- 「競合・代替手段の動向」:競合他社の動向、代替商品や新たなサービス台頭の動向など

調査時に注意すべき点としては、統計や業界レポートに頼りすぎず、現場に出向く、生活者の声を聴くなど、一次情報に触れることです。また、「成長している=参入余地がある」ではなく、あくまで「未解決の課題・不満」を起点に見るように心がけるのもポイントです。自社分析では、「自社ができること」「活かせること」を可視化していきます。外部環境の中にニーズがあっても、自社がそのニーズにどう応えられるかが見えていなければ、事業にはなりません。そのため、自社の資源やケイパビリティも整理しておく必要があります。主な分析の観点は、「既存事業の強み・ノウハウ」「保有するアセット」「顧客やパートナーの声」などです。この外部・内部の調査によって、ようやく「どこに可能性がありそうか」の方向性が見えてきます。

もう一度、まとめると、事業機会の抽出は下記2点が重要となります。

- 「外部で起きている変化 × 自社の活かせる資源」から見出す

- 机上の整理だけでなく、一次情報(現場での観察、生の声の傾聴)で裏取りをする

b.顧客・エリアのターゲティングとベンチマーク企業の選定

事業機会の仮説が立てられたら、次のステップは、その仮説を「どのエリアで」「どの顧客に対して」展開・検証していくかを具体的に決めていく段階です。ここでは、市場の中で最もフィットするエリアや顧客像の絞り込みと、正確なターゲティングか確かめるための比較対象(ベンチマーク)を設定するステップになります。

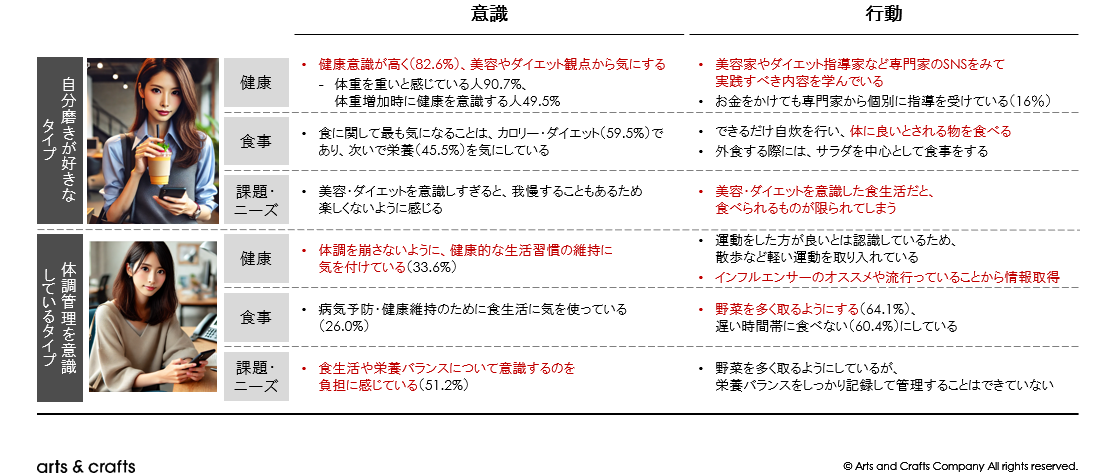

まず行うのは、仮説で立てた提供価値と最も親和性が高いと思われる顧客像の選定です。ここでは、「どれだけ多くの人に届くか」ではなく、「誰にとって強く刺さるか」という観点で絞っていきます。aで抽出された事業機会の仮説に関連するアンケートデータを参照し、どのような層に強いペインやニーズがあるかを見ていきます。初期段階では、年齢層や性別、世帯構成などの比較的わかりやすい軸でセグメントする形でも問題ありません。ただしここで重要なのは、単に属性でターゲットを切るのではなく、ある程度ボリュームのありそうな層が見えてきた段階で、その属性に該当する人々の「価値観」「行動」「ライフスタイル」まで踏み込んで理解することです。例えば、「ヘルシーな料理を求めている人」という回答傾向が20代と40代で高かったと仮定します。この段階ではまだ属性に過ぎません。ここからさらに一歩踏み込んで、

- ヘルシーをどのように捉えているのか

- ヘルシーな料理を求める理由は何か

などを検討することで、価値観や行動、ライフスタイルを特定します。踏み込むことで、年齢や性別などの定量的な分類ではなく定性的な分類ができるようになります。例えば、

- 20代でヘルシーを求める人は、美容意識が高い人と、健康を意識する人がいる

- 40代でヘルシーを求める人は、生活習慣病を気にしている、日々の活力を意識している

などタイプ分けする事が出来ます。上記の例のような分類分けまでできたら、ターゲットとなり得る顧客像をペルソナとして言語化・可視化していきます。

ヘルシー系の食事を提供する際には、以下のような観点からペルソナを設計しました

- ターゲットにとって「ヘルシー」とはどのような状態を意味するのか

- ヘルシーを実現するために、気を付けていることは何か

- ヘルシーを気にする理由は何か

- ヘルシーに関係している「健康」もしくは「美容」とはどうあるべきものと捉えているか

- 健康を維持するために、日常的にどのような行動を取っているか

- 健康的な暮らしを実現するうえで、どのような課題・不満・妥協があるか

- 商品やサービスに対して、何を期待し、何を不安に思っているか

こうした掘り下げを通して、単なる「健康志向な20代女性」ではなく、たとえば「働き始めて1人暮らしの生活リズムが乱れ、週の半分はコンビニ食だが、肌荒れや体重の増加が気になり始めている。健康的な食事を手軽に取り入れたいと考えている20代女性」というように、実際に生活している姿が浮かぶレベルまで明確にする必要があります。このようにしてターゲット顧客が明確になれば、その後の「届け方」「打ち出し方」「商品・サービス設計」の精度が大きく変わってきます。

ターゲット顧客を明確化できた後は、ターゲットエリアの選定です。エリア選定で見るべきポイントとしては、大きく以下2つの観点を軸に検討します

- ターゲット顧客が一定数以上いるか(マーケットボリューム)

- そのエリア特有の文化・習慣・流通構造が、サービスの性質やターゲット顧客にマッチしているか(市場適合性)

例えば、「活力を持って働くために健康を意識している40代オフィスワーカー女性」というターゲットを設定した場合、まずはその層がどのエリアにどのくらい分布しているのかを、人口統計やエリア別の市場調査データなどから把握していきます。ここで実施したいことが、「潜在顧客数の試算」です。エリア選定の判断材料とするために、以下のようなステップで顧客規模をざっくりでも良いので定量的に試算します。

- 自社のターゲット顧客に該当する層の人口を、エリアごとの統計(例:国勢調査、商圏分析データなど)から算出する

- そのうち、該当するサービスのニーズを持っている割合

(アンケート調査などからの推定値)を掛け合わせる - さらに、初期の想定利用率(サービス利用意向や既存代替サービスの普及率)を掛けて、おおよその利用見込み人数を導く

このように数字で市場の大きさを把握することで、事業化のリアリティが一気に高まります。もう一つ重要なのが、エリアの地域文化・習慣とサービスとの相性です。たとえば、忙しいビジネスパーソンが多く住むエリアでは「時短」「栄養管理」といった価値が強く刺さる可能性があります。

また、数字に見えない価値観は現場で感じることも重要です。

- 街中に多い飲食店のタイプや客層

- 公園やジムの利用状況、住民のライフスタイルの断片 など

こうした要素は、実際に現場を観察しないと得られないヒントがたくさんあります。「この街の20代は、おしゃれなスムージーを手に通勤しているな」「ヘルシー志向というより自然派志向が強そうだ」といった、感覚的ではありますが重要な肌感覚を取り込むことで、エリアとサービスの親和性をより高精度で測ることができます。

ターゲットがある程度明確になったら、それを客観的に検証する手段として、「ベンチマーク企業(または類似サービス)」の選定を行います。ここでの目的は、「自社がどこで差別化できるか」「何を学ぶべきか」を知ることです。

ベンチマークは以下のような切り口で探します

- 同じ顧客層を狙っている企業(例:都心向けヘルシー弁当サービス)

- 似た課題に挑んでいる企業(例:1日の栄養バランスを意識)

ベンチマークから、どのような勝ちパターンが存在し、割り込む余地があるかを見ます。

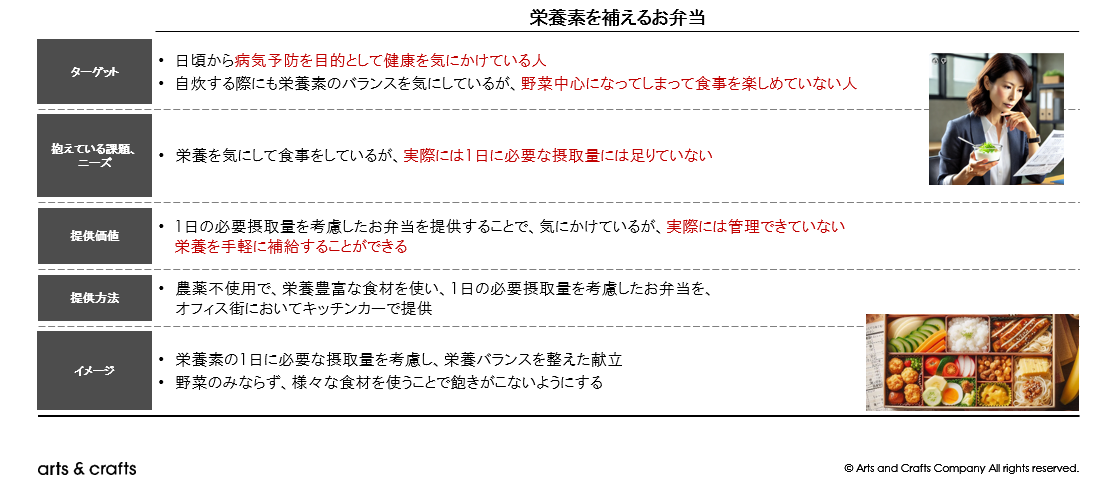

c.ビジネスコンセプトの策定・評価

次に、「対象者」「解決する課題・ニーズ」「サービス内容」「提供方法」「提供価値」を言語化していきます。ターゲットやエリアが定まり、ベンチマーク企業の動きからもヒントが得られたら、次は「どのようなビジネスを立ち上げるのか」を言語化するフェーズ、つまりビジネスコンセプトの策定に移ります。この段階で重要なのは、「ターゲットの生活に何をもたらすのか」を端的に表現することです。単なる商品やサービスの説明ではなく、「それがあることでどう変わるのか」という変化の提案が伝わるように構成する必要があります。つまり、「誰の」「どのような課題・ニーズ」に対して、「どのようなサービス」を「どのように提供」し「どのような提供価値」を与えるかについて検討します。

実際に、ヘルシー系の食事サービスを検討した際には、以下のような構成でビジネスコンセプトを整理しました。

- 「誰に」:bで明らかになったターゲットの価値観やライフスタイルに基づき、具体的な顧客像を設定

- 「課題・ニーズ」:ターゲットの価値観や行動の中から導き出された、日常的に感じている不満や満たされていない欲求を明確化

- 「提供価値」:サービスを通じて、どのような課題が解決され、どのようなニーズが満たされるのかを明確に記述

- 「提供方法」:サービスをどのような手段・チャネルで届けるのか、販売方法や展開エリアも含めて記載

- 「サービスイメージ」:課題・ニーズを解決するために提供するサービス内容を、視覚的にイメージしやすいよう画像等も活用して表現

このように整理することで、関係者間でビジネスの全体像を共有しやすくなり、実行フェーズに移る際のブレを防ぐことができます。

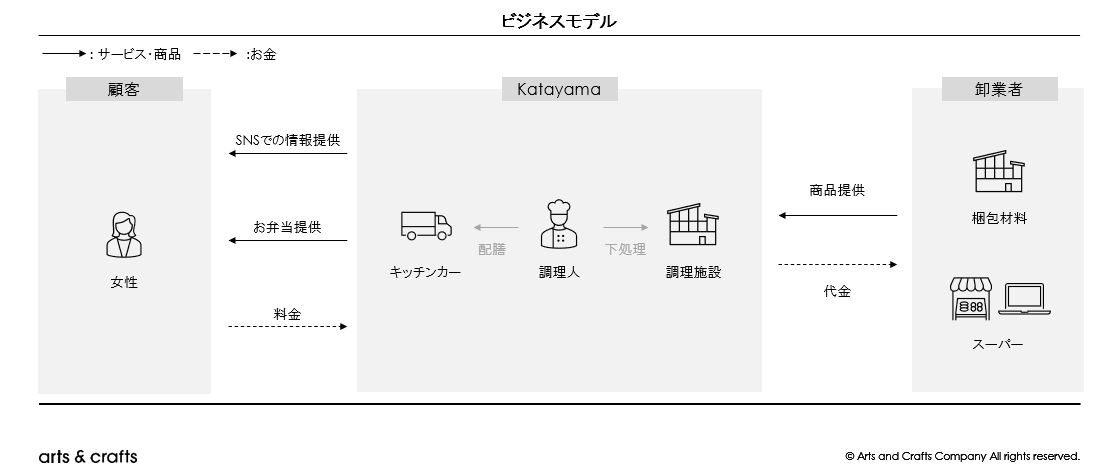

d.ビジネスモデルの設計・収益性の検証

ターゲットや提供するサービス内容が明確になったら、次に行うべきは ビジネスモデルの設計と、その実現可能性の検証です。どれだけ魅力的なアイデアであっても、持続的に利益を生み出す構造になっていなければ、事業として成立しません。ここでは、「どのように収益を得るか」「コストはどの程度かかるか」「スケールの可能性はあるか」といった、事業の構造的な強さを確認していきます。ビジネスモデルの設計では、事業を構成するステークホルダーの関係性を可視化し、サービス・商品・お金がどのように流れるのかを整理していきます。

①ステークホルダーの整理

まず、事業に関わるステークホルダーを洗い出します。

- 誰が「サービスを提供する」のか(自社、外部パートナーなど)

- 誰が「顧客」となるのか(エンドユーザー、法人、販売代理店など)

- 関係するその他の関係者(配送会社、飲食業者、広告代理店など)

②サービス・商品の流れ

次に、どのステークホルダーがどのようなサービス・商品を誰に提供するのかという流れを明確にします。

- 自社で製造・販売まで一気通貫するのか、それとも一部を外部に委託するのか

- 顧客との接点(店舗、Webサイト、アプリなど)はどこか

③ お金の流れ

最後に、収益・コスト構造=お金の流れを明らかにします。

- 顧客からの収入はどこから得られるか(単品課金、月額課金、法人契約など)

- どこにコストがかかるか(原材料、人件費、物流費、マーケティング費用など)

このように図解ベースで整理することで、関係者間での認識齟齬を減らし、事業立ち上げの実行性を高めることができます。上記の設計が終わったら、実際に売上・コストを想定して収益性の試算を行います。

- 月次売上のシナリオ作成(保守/中間/楽観)

- 損益分岐点の算出

- 初期投資と回収期間の検討

このフェーズまで進むと、「このビジネスは本当にやるべきか」を定量的に判断できるようになります。

3.まとめ

ここまで、新規事業を立ち上げる際に押さえるべき設計プロセスを、実際の流れに沿ってご紹介してきました。新しい事業に挑戦することは、常に不確実性を伴います。しかし、「なぜこの事業なのか」「誰のどんな課題を解決するのか」「どうやって利益を出すのか」という問いに対して、仮説と検証を積み重ねることで、不確実性を徐々に解像度の高い設計へと変えていくことができます。今回ご紹介したプロセスは、時間のかかる地道な作業かもしれません。ただ、こうした設計こそが、社内の合意形成を得て、実行フェーズに移したあともブレない戦略軸をつくる鍵になります。特に大事なのは、次の3点です。

- 事業機会の抽出は、自社起点ではなく「環境」と「顧客」の視点から始めること

- ターゲット顧客のライフスタイルや価値観まで深掘りし、「誰のどんなニーズに応えるのか」を言語化すること

- 関係者や提供手段、お金の流れまでを構造として描き、ビジネスモデルとして成立するかを冷静に見極めること

今回の流れを、自社で検討する事業やアイデアにあてはめながら進めていくことで、納得感のある、そして他者にも説明可能な事業計画を組み立てられるはずです。

このフレームを、みなさんの事業構想や検討に役立てていただけますと幸いです。ご不明点やもっと深掘りしたいテーマがあれば、ぜひご相談ください。

【参考】

- BBSインターナショナル「【多角経営とは?】多角経営の4つの種類とメリット・デメリット」

- Abeam「「新規事業取り組み実態調査」から見えた新規事業の成功と失敗を分けるもの」

- Investopedia「中小企業が失敗する4つの一般的な理由」

- 株式会社才流「新規事業がPMFできない12の理由~失敗から学ぶ」

- Investopedia「6 Reasons New Businesses Fail」

桒原野々花

アーツアンドクラフツConsulting & Solution事業部/アナリスト