「今、成長している量子暗号通信とは?新興・成長市場において躍動する米国企業IonQの実態からみる成長企業の特徴」

はじめに

近年、技術革新のスピードは加速しており、様々な技術が台頭する中で、社会・経済は急速な変化に適応することが求められています。

そのような状況下において、企業も既存事業の強化・拡大、あるいは新たな市場への参入を通して変化し、新たな時代に適応することが求められます。

一方で、どのように既存事業を強化・拡大するのか、あるいは新市場で覇権を握るのかについては、具体的なイメージがわかない方もいらっしゃるかと思います。

そこで本記事では、量子コンピュータの台頭を背景に量子暗号通信という技術が注目されていることを簡単にご紹介した後、未だ成長過程にある量子暗号通信市場において事業拡大を推進する米国企業IonQの実態をご説明します。

変化する時代に短期間で成長する企業の特徴は、既存事業の強化・拡大や新市場への参入を検討する上で有用な参考情報になると考えておりますので、ご興味のある方はご一読いただければと思います。

近年開発が進む量子コンピュータとデータ通信セキュリティの動向

近年、AIをはじめとして、様々な領域・分野で革新的な技術発展が見受けられます。そのような先進技術の一つである量子コンピュータ領域では、研究開発や実用化に向けた取組が活発に行われています。

まず、量子コンピュータといっても、イメージがわかない方もいるかと思いますので、簡単に説明させていただきます。

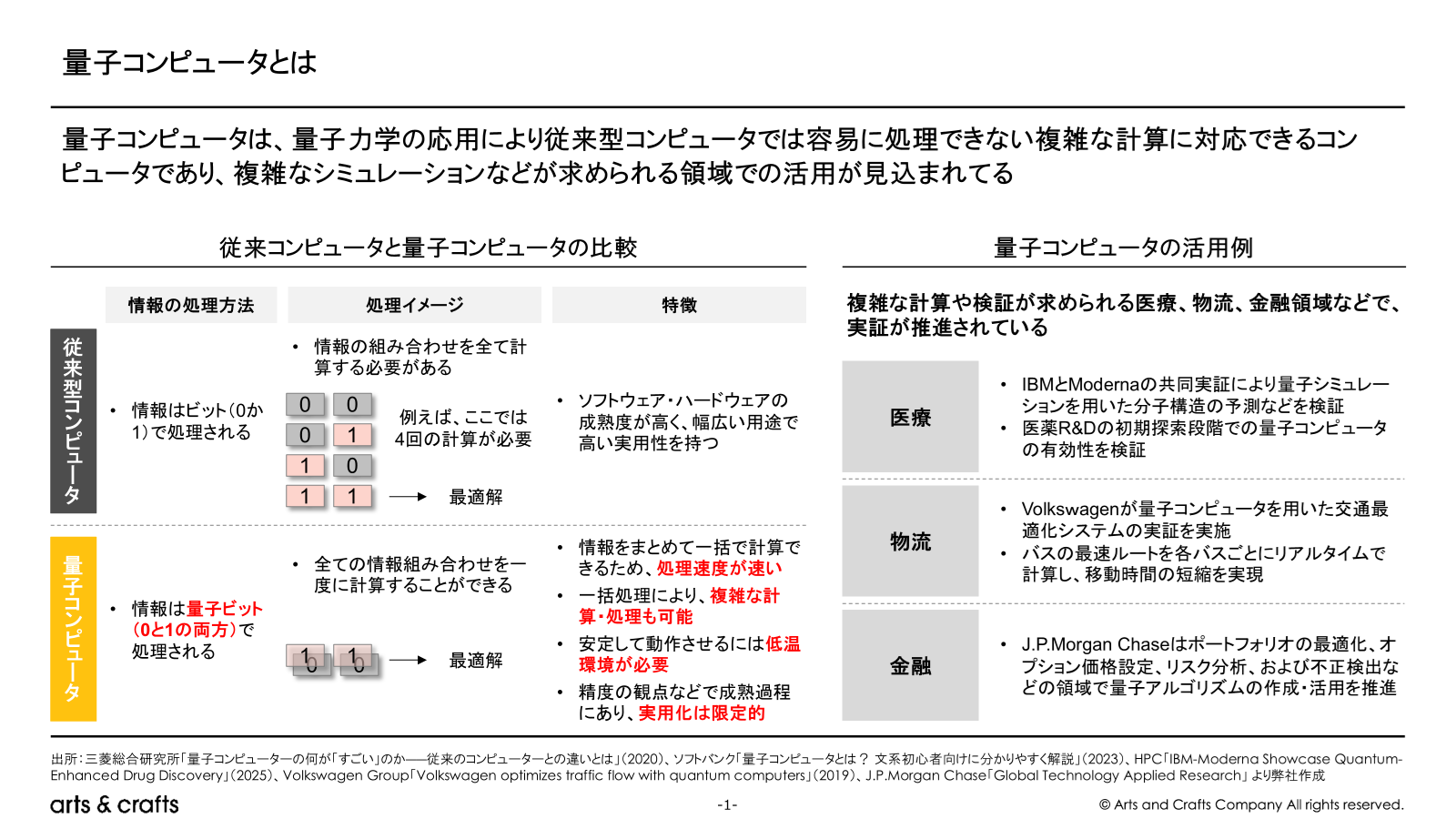

量子コンピュータとは量子力学の法則をコンピューティングに応用し、従来コンピュータとは異なる処理方法を用いるコンピュータです。これまでの従来型コンピュータでは、ビット(0か1)で処理されており、情報の処理・計算にあたっては0と1の全ての組み合わせを試行する必要がありました。

一方、量子コンピュータでは、量子ビット(0と1の両方)での処理方法を用いるため、全ての計算を一度に処理できるようになりました。これにより、従来コンピュータでは扱えなかった複雑な処理が可能になり、処理速度も向上することが期待されています。ただ、現時点では専門人材が不足していることや冷却設備などに多額の投資コストがかかることなどが、実用化における課題として挙げられてる側面もあります。

このように、複雑な処理を高速で行える量子コンピュータは様々な領域で活用される可能性があり、将来的に各産業の成長を加速させることが期待されています。

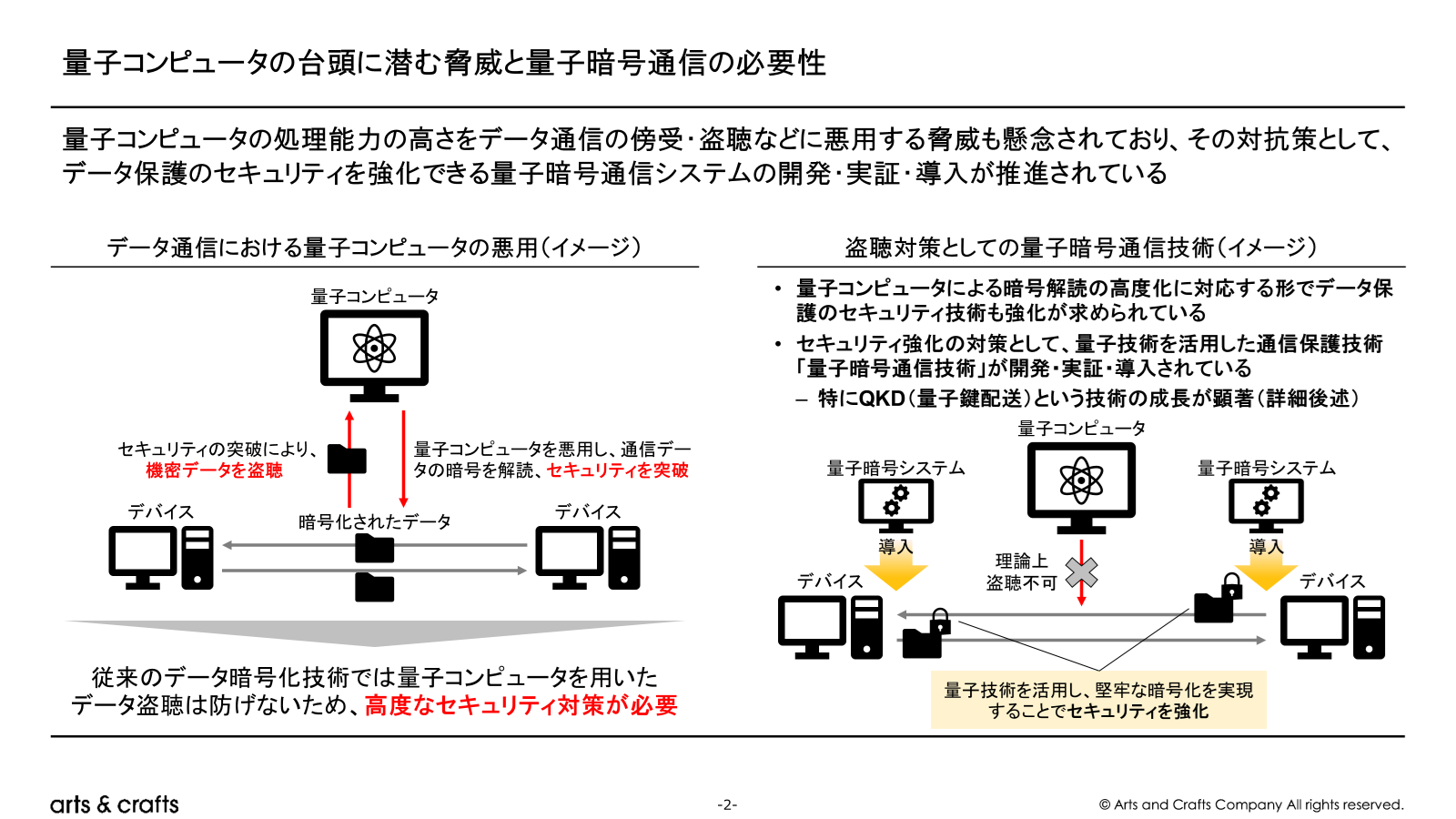

一方で、量子コンピュータの優れた性能が悪用されるリスクが存在する点にも着目する必要があります。量子コンピュータの悪用としては、主にサイバー犯罪が想定されており、データ通信の安全性・機密性が脅かされる可能性があります。

そのようなリスクを踏まえ、データ通信のセキュリティを強化する技術の開発も推進されています。

前述の通り、量子コンピュータの台頭により、解読が困難であった従来型の暗号が解読されるようになり、データ保護のセキュリティを突破される恐れがあります。したがって、高度化する解読技術に対抗するためには、これまで以上に高度なセキュリティ対策が求められるのが現状です。

そのセキュリティ対策の一つとして、量子暗号通信技術があります。同技術はデータ通信に量子暗号システムを組み込むことで、量子コンピュータでも容易に解読ができない高度な暗号化を実現し、セキュリティを強化することができます。すでに量子暗号通信技術は世界各地で実証・商用試験などが推進されており、一部地域では商用化の実績も存在しています。

量子暗号通信は広義で複数の技術を包含しますが、その中でもQKD(量子鍵配送)という技術が現時点で最も成長・拡大しており、欧米や中国を中心に実証・商用化が進められている状況です。

従って、本記事では量子暗号通信技術の1つであるQKDに焦点を当てて、成長が期待される量子暗号通信市場を見ていきたいと思います。

※量子暗号通信自体は2000年前後から主に軍事目的で開発が進められてきましたが、量子コンピュータの台頭に伴い、直近5~10年で活発な動きが見られている状況です。

ただ、こうしたポスト量子時代(量子技術が普及する時代)に対応する通信セキュリティ技術としては、量子暗号通信技術(QKDなど)以外にも技術が存在する点には注意が必要になるため、先に簡単にご説明いたします。

もう一つのデータ通信セキュリティの主要技術として、従来型の古典的な暗号化アルゴリズムをベースとした暗号化技術であるPQC(ポスト量子暗号)技術が存在します。同技術は量子技術への耐性を強化したデータ保護技術であり、例えば、米国ではQKDよりもPQCが推進されています。

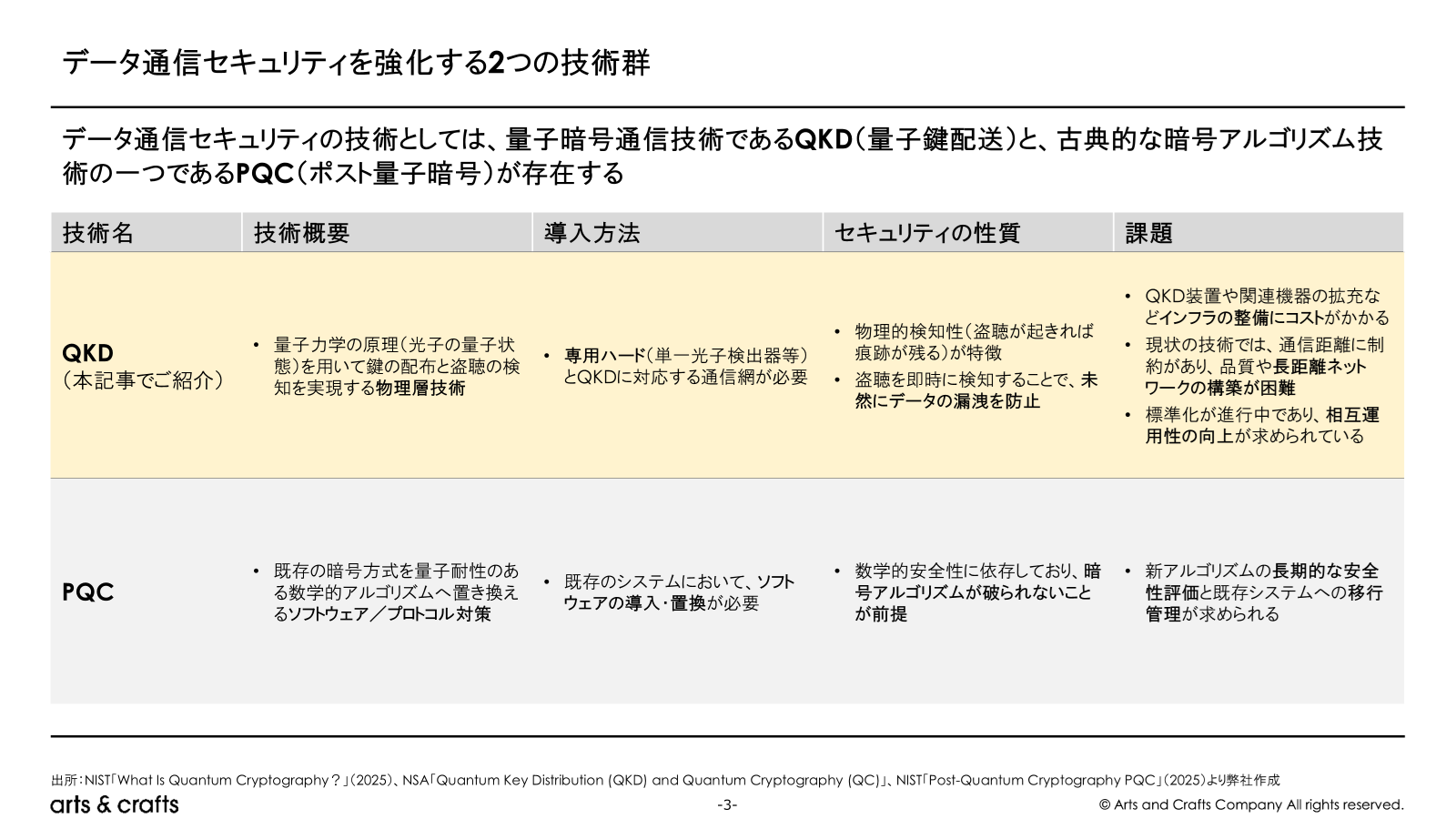

量子暗号通信技術であるQKDを理解いただくためにも、もう一つの主要な暗号化技術であるPQCとの違いを簡単に説明します。

まず、前述の通り、PQCは従来から存在する古典的な暗号化アルゴリズムを強化する技術です。

PQCは従来の暗号方式を量子コンピュータの解析から耐えられるアルゴリズムへアップデートするようなイメージであり、ここでは数学的なアルゴリズムを用いることで、データ通信の安全性・機密性を保護しています。PQCはソフトウェアの置き換えでセキュリティを高められる点が特徴と言えます。課題としては、新たなアルゴリズムの長期的な安全評価や既存システムへの移行管理が求められていることがあげられます。

一方、QKDは、光子の量子状態を用いて送受信者間で暗号鍵を安全に共有する技術です。量子力学の原理では、光子は外部から観測されると量子状態が変化するという性質を持つため、外部の第三者から観測、すなわち盗聴された際に光子の状態が乱れるという「エラー」を検知することができます。盗聴を検知できるため、盗聴が発覚した際にその通信自体を破棄し、新たな暗号かぎで通信を再開することができ、理論的に“盗聴(光子状態のエラー)が発覚しない限り安全”と評価されています。ただ、課題としてはQKD専用のハード機器導入に伴うコストや通信ネットワーク拡大における技術要件の高さ、標準規格の未整備、既存の通信機器との相互運用性の低さなどがあげられます。

企業事例紹介

【企業事例紹介にあたって】

前述の通り、量子暗号領域のQKD市場は量子コンピュータの台頭に伴う形で成長しています。このような新興・成長市場において、米国で急速に存在感を高めるIonQという企業が存在します。

以降、IonQという企業に焦点を当て、同社の成り立ちや事業領域、技術的強み、これまでの実績、そして今後の動向を整理します。読者の方々には、ポスト量子時代の通信インフラ構築におけるQKDの意義を理解するとともに、新興・成長市場においてIonQが果たす役割やその強みを理解いただければ幸いです。

また、量子暗号通信(QKD)市場を例として、新興・成長市場において躍動する企業の特徴を理解いただければと思います。※IonQは量子コンピュータ領域も手掛けていますが、本記事では量子暗号通信、特にQKDに焦点を当てます。

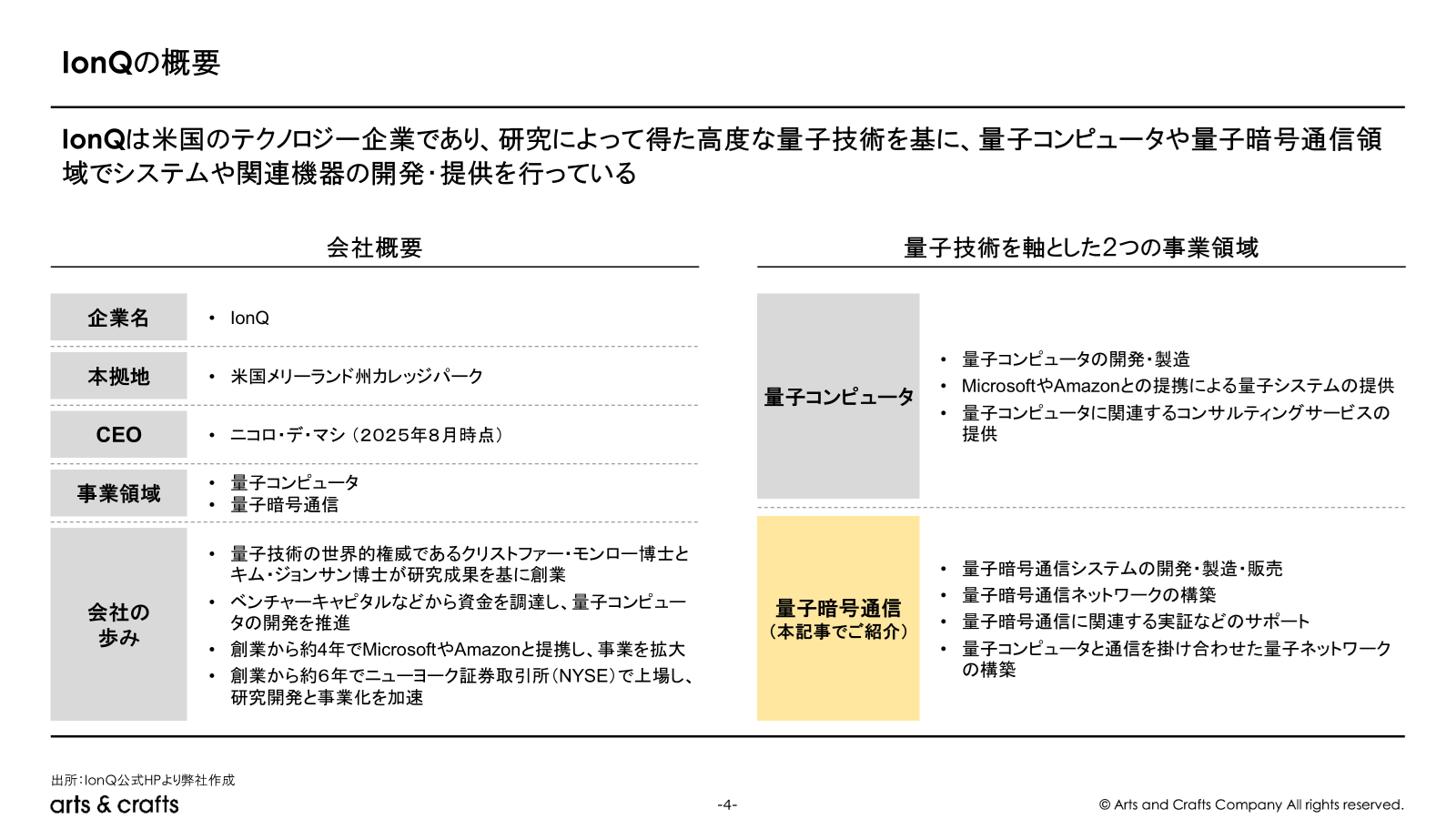

【会社概要】

IonQは、米国メリーランド州カレッジパークに本社を置く、量子コンピュータおよび量子ネットワークの開発・提供企業です。同社は25年以上の学術研究成果を基に2015年に創業し、着実と経営基盤、技術基盤を強化することで、今日、量子インターネット構築のリーダーとしての地位も確立しています。

【会社の歩み】

IonQは2015年、トラップドイオン量子技術の世界的権威であるクリストファー・モンロー博士とキム・ジョンサン博士の両名が、メリーランド大学およびデューク大学での研究成果を基に企業化し、ベンチャーキャピタルであるニュー・エンタープライズ・アソシエイツ(NEA)からの200万ドルのベンチャー資金を受けて創業しました。

創業直後の2015~2018年にはGoogle VenturesvvやAWS、NEAから追加で2,000万ドルを調達し、世界最高水準の量子コンピュータ2台の開発に成功しています。

さらに2019年にはサムスンやムバダラ投資などから5,500万ドルの大型調達を実施し、同年からMicrosoftやAWSとの提携によりクラウド経由での量子コンピュータ提供を開始しました。以降もGoogle Cloudとの連携(2020年)や産学連携プロジェクトを数多く展開し、2021年10月にはNYSEに「IONQ」として上場、世界初の純粋な量子コンピュータ企業として株式公開を果たしています。現在も研究開発と事業化を加速させながら、量子コンピューティングの実社会実装を推進しています。

【主要メンバー】(2025年7月時点)

ニコロ・デ・マシ (Niccolo de Masi) – 最高経営責任者(CEO)

クリストファー・モンロー (Christopher Monroe) – 共同創業者・主任科学アドバイザー

ジョーダン・シャピロ(Jordan Shapiro) – 量子ネットワーク担当社長兼ジェネラルマネージャー

トーマス・クレーマー (Thomas Kramer) – 最高財務責任者(CFO)

その他、リマ・アラメディン(CRO)、マーガレット・アラカワ(CMO)など経験豊富な業界出身者が経営陣として参画しています。

【事業領域】

IonQは、量子コンピュータの開発・製造と量子インターネットの構築を軸に、量子コンピューティングと量子通信を統合した事業戦略を推進しています。特に、グローバルな量子インフラの構築を積極的に進め、量子システムをAmazon BraketやMicrosoft Azure、Google Cloudなどの主要クラウドプラットフォームを通じて提供しています 。

また、量子アルゴリズムの開発やコンサルティングサービスを展開するとともに、近年は量子ネットワーキング(量子通信)分野への注力を強化し、将来的な量子インターネット構築を見据えた取り組みを推進しています。

※量子インターネットとは地球上の任意のクライアント間での量子通信を可能にするだけでなく、量子計算や量子計測、さらには量子多体系のシミュレーションまでをも包含するネットワークです。(参考:NTT技術ジャーナル)

【主要顧客やパートナーシップ(QKD領域)】

IonQはまだ商用化への過渡期にある量子暗号通信領域において、着実に顧客・パートナーを獲得しています。

- 通信事業者・公益事業者(一部抜粋):

- EPB(テネシー州チャタヌーガ公共電力局)

- Swisscom(スイス)

- Intellian Technologies(韓国)

- 政府機関・研究機関(一部抜粋):

- 米空軍研究所(AFRL)

- 米陸軍情報安全研究所(ARLIS)

- 量子ネットワーキングの研究とアプリケーション開発にIonQのシステムを使用する契約(URL)

その他、NASAなど多くの研究機関と連携しています。

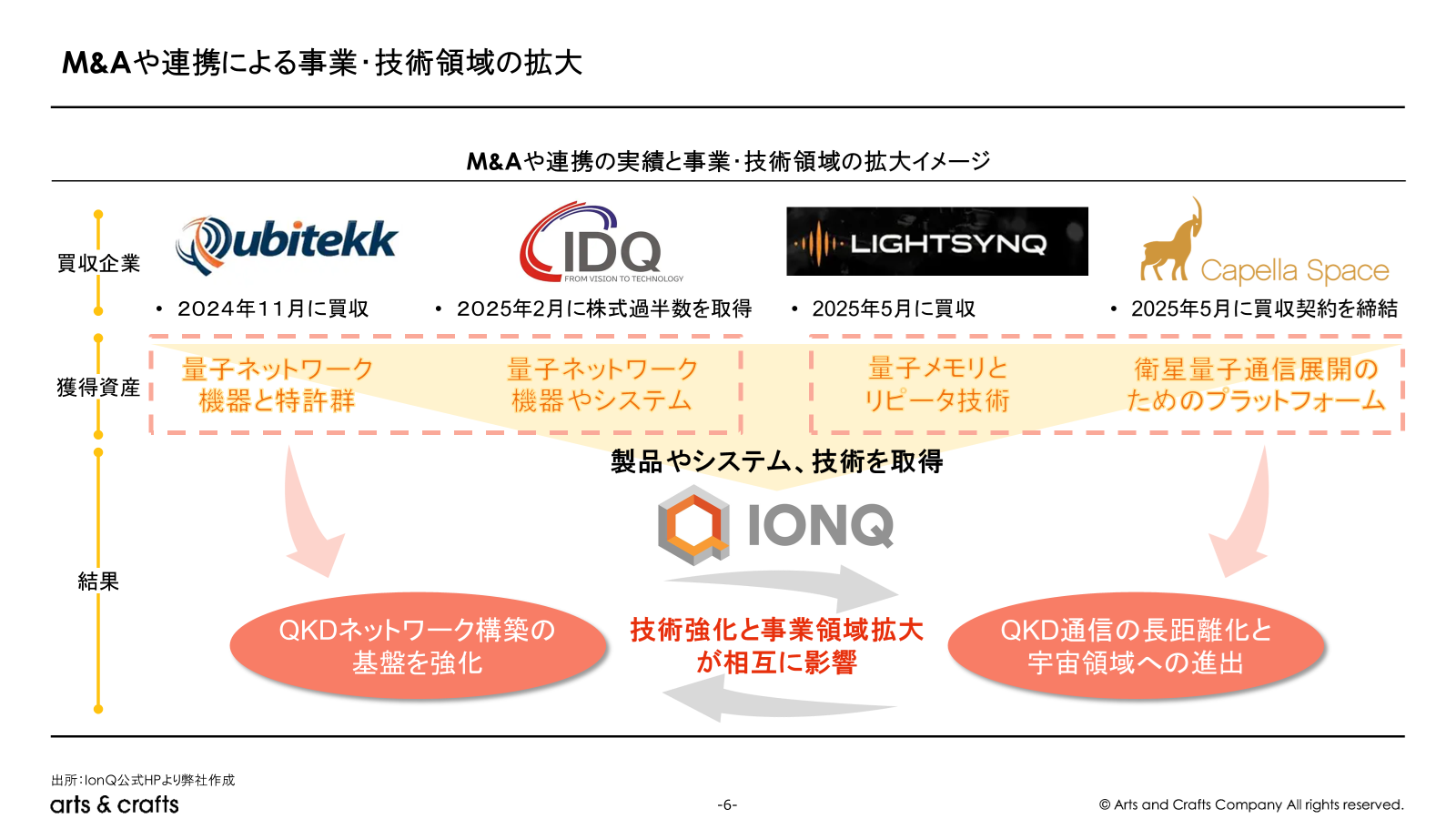

【QKD関連のM&A実績】

IonQは量子ネットワーク分野で戦略的なM&Aを連続して行い、市場地位を向上させています。直近2年ほどで以下の事業者を買収しており、技術力やリソースを拡大している状況です。

- Qubitekk買収(2024年11月)

- 量子ネットワーク機器と特許群を獲得

- ID Quantiqueの株式過半数を取得(2025年2月)

- 量子鍵配送・量子暗号のトップ企業を傘下化し、世界トップクラスのQKD技術資産を獲得

- Lightsynqを買収(2025年5月)

- 量子メモリとリピータ技術を獲得

- Capella Spaceの買収契約を締結(2025年5月)

- 衛星量子通信展開のためのプラットフォーム獲得

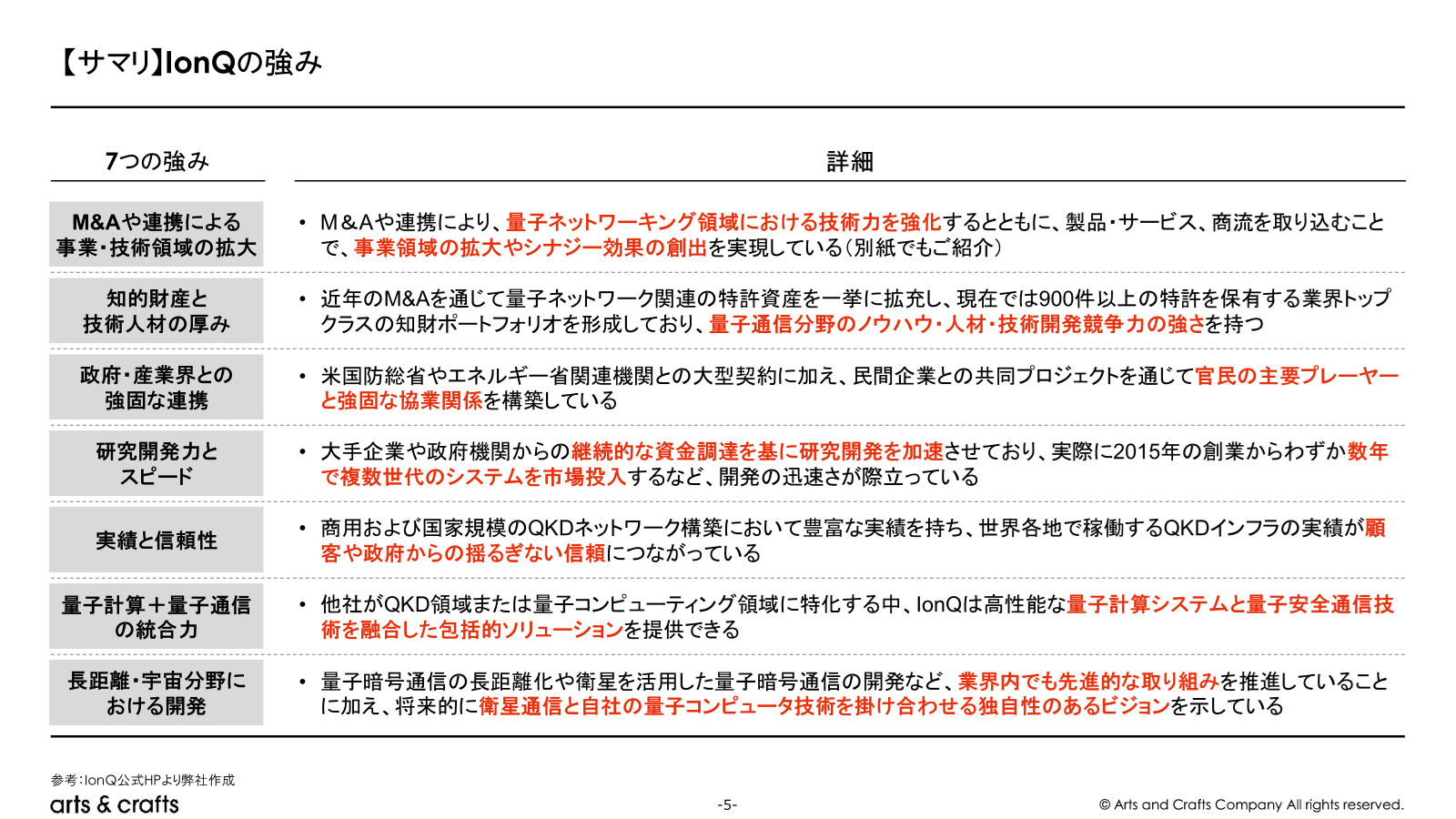

【企業特性や強み】

IonQはM&Aによる技術基盤の強化・多様化とそれに基づく実績などを背景に、量子分野で独自の総合力と先進性を発揮しており、これが量子通信領域(QKD)においても競争優位の源泉となっています

IonQのQKD分野における競争優位性として、以下の点が挙げられます。

M&Aや連携による事業・技術領域の拡大:

2023年以降、IonQはQubitekkやID Quantiqueの買収により、量子ネットワーキング領域における技術力を強化するとともに、2社が抱えていた製品・サービス、商流を取り込むことにより、事業領域を拡大しています。また、量子メモリとリピータ技術を強化するLightsynq、衛星ソリューションを提供するCapella Spaceなどを次々と傘下に収めた戦略的M&Aによって、通信の長距離化に向けた技術力と、衛星を利用した宇宙空間でのQKDネットワーク構想を推進する体制を強化しています。

こうした積極的なM&Aにより、技術基盤はもちろん、技術を活用する領域も拡大していることが強みであり、今後もシナジーを生む革新的なM&A戦略が期待されます。

知的財産と技術人材の厚み:

IonQは近年のM&Aを通じて量子ネットワーク関連の特許資産を一挙に拡充し、現在では900件以上の特許を保有する業界トップクラスの知財ポートフォリオを形成しています。特にID QuantiqueやQubitekkから譲受した特許群により、QKDや量子暗号、量子中継といったコア技術を網羅的にカバーしています。加えて、買収した企業出身の研究者・エンジニアがIonQ傘下に加わったことで、量子通信分野のノウハウと人材体制が飛躍的に強化され、新規プロジェクトへの対応力や技術開発競争力が一段と高まっています。

政府・産業界との強固な連携:

IonQは、米国防総省やエネルギー省関連機関との大型契約に加え、民間企業との共同プロジェクトを通じて官民の主要プレーヤーと強固な協業関係を築いてきました。これにより資金調達力と市場展開力で他社をリードし、競合他社が参入しにくい国家規模プロジェクトにも深く関与できる立場を確立しています。特に米国では空軍研究所(AFRL)や情報安全保障研究所(ARLIS)との契約を獲得し、国内最大級の量子通信プロジェクトを主導しています。

研究開発力とスピード:

IonQはメリーランド大学とデューク大学発の最先端研究成果を基盤に創業し、深い学術的知見と豊富な知的財産を有しています。さらに、大手企業や政府機関からの継続的な資金調達により研究開発への投資力も潤沢です。実際、量子ビット数や精度の向上、新機種の開発スピードは業界屈指であり、2015年の創業からわずか数年で複数世代のシステムを市場投入するなど、開発の迅速さが際立っています。加えて、IonQは2025年現在、Newsweek誌の「Excellence Index 1000」やForbesの「America’s Most Successful Mid-Cap Companies」(最も成功した米国中小企業)に選出されるなど、成長企業としても高い評価を獲得しています。

実績と信頼性:

IonQグループは、商用および国家規模のQKDネットワーク構築において豊富な実績を誇ります。米国テネシー州で世界初の商用量子ネットワーク「EPB Quantum Network」を実現したほか、韓国国内約800kmに及ぶ広域QKDネットワーク構築にも深く関与しています。また、シンガポールや欧州においてもID Quantiqueによる量子安全ネットワークを展開しており、世界各地で稼働するQKDインフラの実績が顧客や政府からの揺るぎない信頼につながっています。このような導入事例は、競争入札や共同研究の場面でも大きなアドバンテージとなると考えられます。

量子計算+量子通信の統合力: (URL)

IonQは量子コンピュータとQKD技術を一体で保有する希少な企業です。他社がQKD領域または量子コンピューティング領域に特化する中、IonQは高性能な量子計算システムと量子安全通信技術を融合した包括的ソリューションを提供できる点が大きな強みです。この統合力は、将来的な量子インターネットのトータルプロバイダーとしての地位確立につながる可能性があり、競合他社との差別化要因となるでしょう。

長距離・宇宙分野における開発:

IonQは従来の光ファイバーQKDで課題とされる距離制限を、量子メモリ内蔵のリピータ技術(Lightsynq由来)や衛星通信(Capella買収計画)と組み合わせることで克服する方針を打ち出しています 。

同社は「世界初の宇宙ベース量子ネットワークと量子コンピュータ機能の構築」を構想し、地上と衛星間を量子鍵で結ぶインフラを民間企業として実現する計画を掲げています。また、自社製の量子コンピュータを衛星プラットフォームに搭載し、宇宙空間で稼働させるビジョンも示しており、量子コンピュータとQKDの宇宙展開という点で独自性を際立たせています。

【今後の動向】

IonQは同社の強みを基に今後も事業拡大を推進していくことが予想され、以下の観点が成長のドライバーになると考えられます。

量子ネットワーク・通信への展開:

前述のM&Aを通して、衛星を活用した量子ネットワークの構築に注力しています。

将来的には量子コンピュータ同士をネットワークで繋いだ量子インターネットを構築し、離れた量子計算ノード間で量子情報をやり取りできるプラットフォームを目指す方針を示しており、その一環として、IonQは宇宙空間を活用した量子通信にも事業を展開すると発表しています。

世界的にも衛星を活用した量子通信の事例は少なく、今後米国はもとより、世界的に先進的なユースケースを創出していくことが期待されます。

グローバル事業展開:

IonQは本社のある米メリーランド州における量子技術のハブ拠点構築をはじめとして、世界各地で政府・企業と連携を強化し、グローバル展開を推進しています。

例えば、日本市場にも2025年に本格進出しており、トヨタグループの商社である豊田通商と販売代理店契約を締結しています。これにより日本のマルチベンダー量子サービス「量子ネットワーク」実現に向けた商機を開拓し、既に豊田通商経由で初の国内顧客との契約も獲得しています。今後は日本企業・研究機関との協業を深め、日本における量子イノベーションの促進にも寄与すると予想されます。

パートナーシップ・産業応用の深化:

政府分野では、既存の米空軍・エネルギー省案件に加えて他の連邦機関や同盟国政府との協力機会の増加も期待されています。実際、IonQは2023年以降国防・インフラ関連での受注が増加傾向にあり、その他、官民問わず、パートナーシップや連携を推進しています。こうしたパートナーシップ戦略により、多様なユースケースで量子コンピューティング・量子暗号通信の社会実装を促進していく方針が伺えます。

M&A動向:

前述の通り、IonQの近年の動きを見ると、戦略的M&Aによる技術・市場獲得が際立っており、この傾向は今後も続くと予想されます。過去2年でQKD関連事業者の買収は4件であり、量子暗号通信のみならず、量子コンピュータ領域についても積極的なM&Aを推進しています。

総じて、IonQは量子コンピューティングを基盤に、量子ネットワーク・量子セキュリティまで網羅する総合量子プラットフォーム企業へと進化しつつあり、その動向から今後も量子業界を牽引していくと考えられます。

おわりに

ポスト量子時代に入り、データ通信セキュリティの強化が求められる中で、QKDを活用したソリューションに注目が集まっています。

そのような状況下で、IonQは量子コンピュータと量子通信技術を統合し、クラウド提供から大規模QKDインフラ構築、さらには宇宙空間への展開までを見据えた包括的な事業戦略を展開しており、業界をリードする存在と言えるでしょう。

量子技術のように技術進化が速く、標準化や市場形成がこれから本格化する領域では、IonQのようなM&Aなどの先行投資と柔軟なパートナーシップ構築が成功の鍵になると考えられます。

成長過程にない市場においても、IonQのような積極的なM&Aや産学官連携を含めたパートナーシップの構築は、企業が変化する時代の中で成長し続けるには重要な観点になると思います。

読者の皆様におかれても、本記事を自社の技術資産や研究開発体制、事業戦略を改めて振り返るきっかけとして捉えていただければ幸いです。

弊社はコンサルティングファームとして、M&Aや産学官連携の知見を有するため、ご興味ある方はぜひお問い合わせください。

弊社が有するナレッジ・経験を基に、例えばM&Aに向けた市場分析や産官学連携に向けた調査・戦略策定など、最適なご支援を提供します。

【参考】

NTT「量子インターネットに向けて | NTT技術ジャーナル」(2023)

東芝デジタルソリューションズ「連載:デジタル社会の未来を守る「量子暗号通信」(第1回)量子暗号通信技術の原理とBB84プロトコル | DiGiTAL T-SOUL | 東芝デジタルソリューションズ」(2021)

三菱総合研究所「量子コンピューターの何が「すごい」のか――従来のコンピューターとの違いとは」(2020)

ソフトバンク「量子コンピュータとは? 文系初心者向けに分かりやすく解説」(2023)

野村総合研究所「量子コンピュータとは」

HPC「IBM-Moderna Showcase Quantum-Enhanced Drug Discovery」(2025)

Volkswagen Group「Volkswagen optimizes traffic flow with quantum computers」(2019)

JPMorgan Chase「Global Technology Applied Research」

NIST「What Is Quantum Cryptography?」(2025)

NIST「NIST Releases First 3 Finalized Post-Quantum Encryption Standards」(2024)

NIST「Post-Quantum Cryptography PQC」(2025)

NSA「Quantum Key Distribution (QKD) and Quantum Cryptography (QC)」

IonQ「IonQ | Trapped Ion Quantum Computing」

ID Quantipue「ID Quantique – The home of Quantum-Safe Crypto」

EPB「Internet, Energy, TV, and Phone for the Chattanooga Area | EPB」

浅見 英紀

アーツアンドクラフツConsulting & Solution事業部/アナリスト