中小企業の海外販路開拓を成功に導く海外展示会への出展

目次

1. なぜ今、海外市場を目指す必然性があるのか?

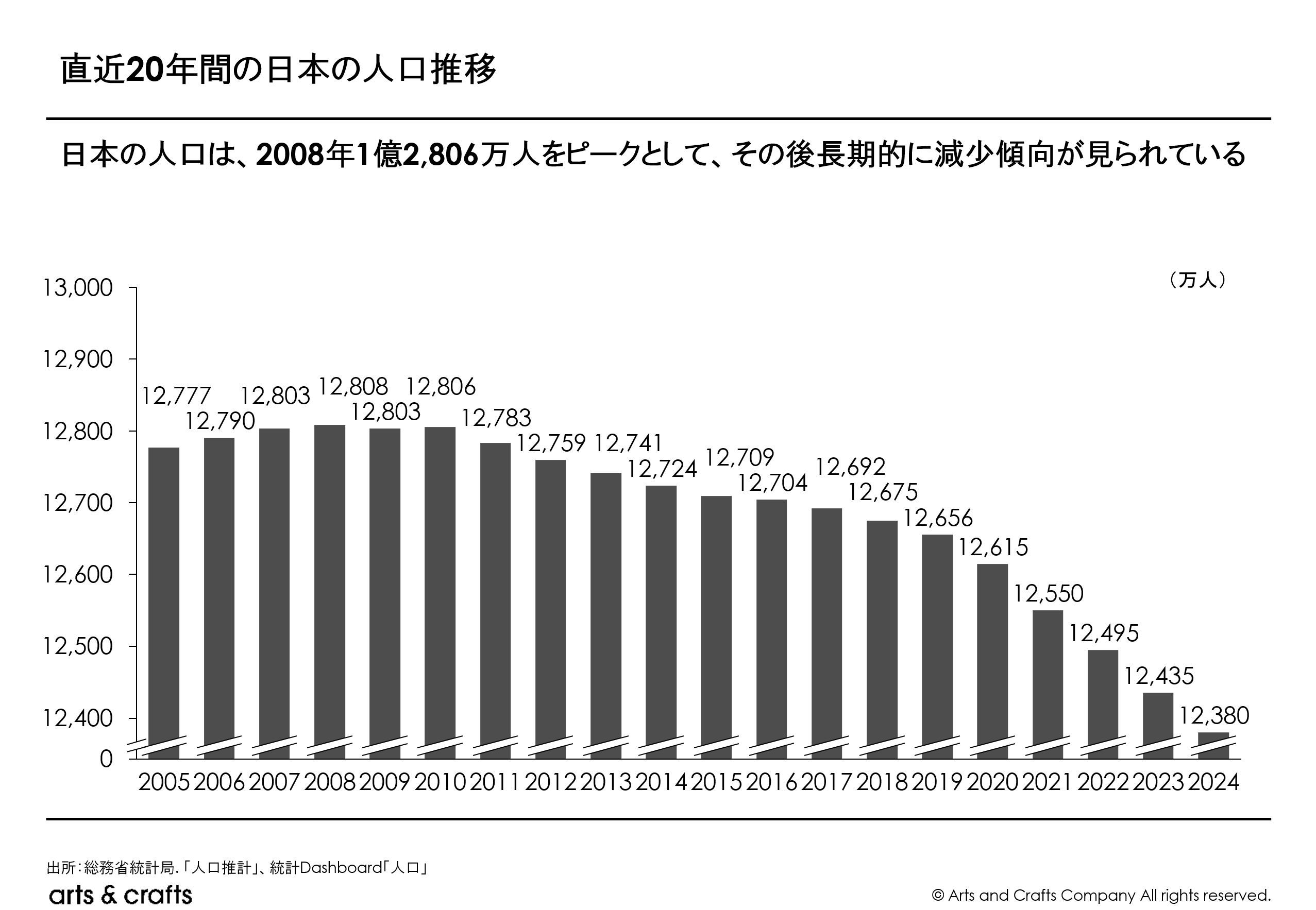

1-1. 避けては通れない国内市場の縮小

優れた製品や技術を持つ企業が、国内市場のみで持続的な成長を遂げることが困難な時代に突入しています。その根底にあるのは、日本の総人口が2008年をピークに長期的な減少トレンドに入ったという課題です。少子高齢化の進行は消費構造そのものを質的に変化させており、単なる労働力不足に留まらず、国内の消費市場全体のパイを縮小させ、多くの産業で需要の頭打ちや減少を招いています。

国内の需要は既に横ばいか微減となっており、企業間の競争はますます激化しているため、自社の製品とサービス販売による成長を叶えるには国内での展開だけではなく、海外市場への展開も必要となっています。

1-2. 活路を海外に求める日本企業の動向と、追い風となる外部環境

こうした国内市場の構造的変化を背景に、企業の大小を問わず、海外に活路を見出す動きが加速しています。特に、独自の技術やニッチな市場で強みを持つ中小企業にとって、海外市場への展開は自社の成長に必要な挑戦です。

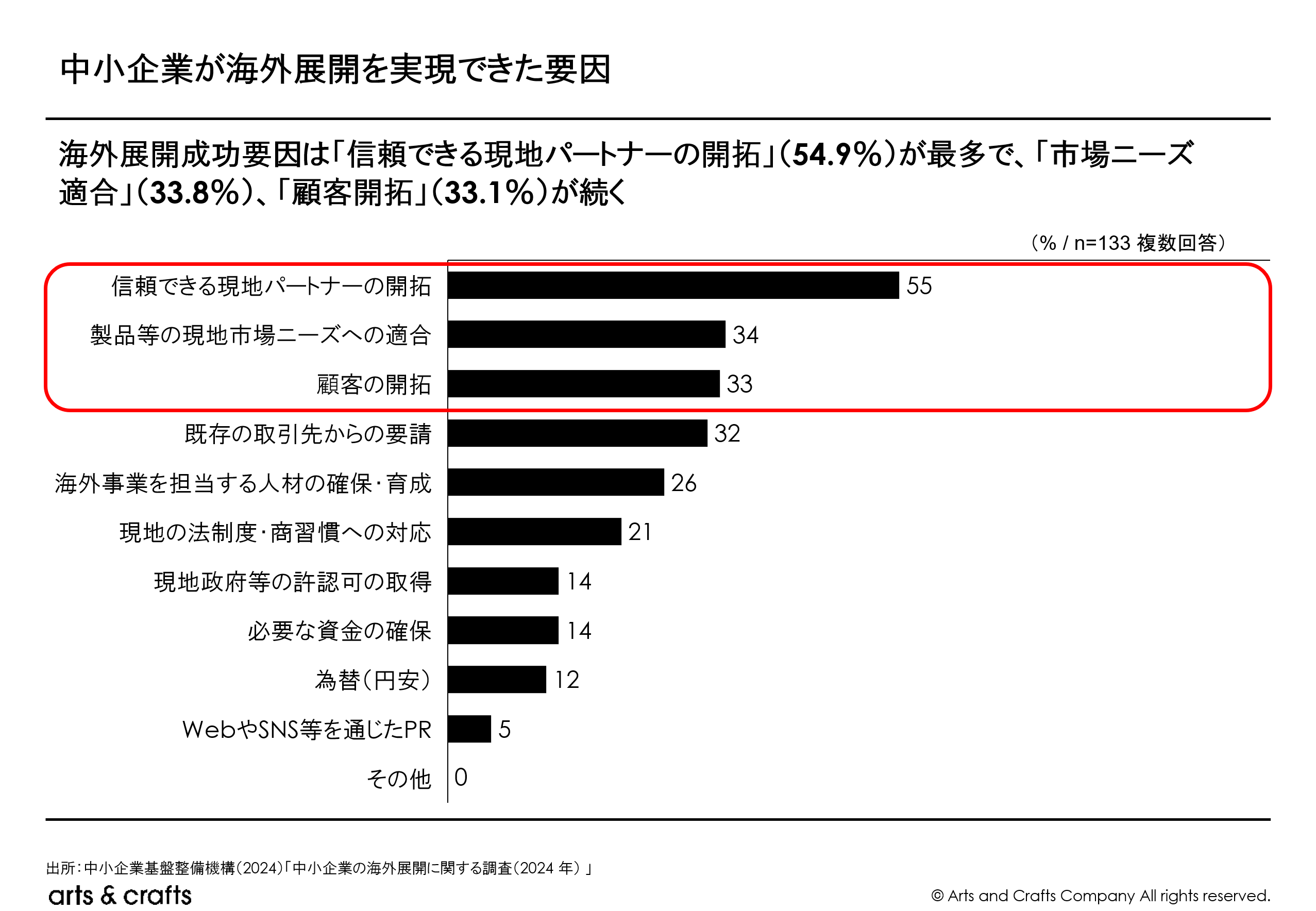

中小企業基盤整備機構の調査によれば、中小企業が海外展開を実現できた要因について、「信頼できる現地パートナーの開拓」、「製品等の現地市場ニーズへの適合」、「顧客の開拓」が主になっています。

さらに、現在の外部環境は、日本企業の海外展開にとって追い風となっています。歴史的な円安水準は、日本製プロダクトの価格競争力を相対的に高め、海外バイヤーにとって魅力的な状況を生み出しています。また、アニメや日本食、伝統工芸品に代表される「クールジャパン」への関心は世界的に高まっており、日本の高品質な製品やサービスそのものに対する信頼と需要は依然として強固です。加えて、デジタル技術の進化は、海外のターゲット市場に対するマーケティングやコミュニケーションのハードルを劇的に引き下げており、かつてないほど海外挑戦への門戸は開かれています。

2. なぜ「海外展示会」が有効な一手なのか?

2-1. 海外展示会がもたらす3つの戦略的価値

海外市場への挑戦を決意した際、その最初の有効な一手が「海外展示会への出展」です。これは単なる製品の陳列の場ではなく、海外ビジネスを成功させるための情報収集、人脈形成、そして市場開拓の全てが凝縮された戦略的プラットフォームです。

価値1:ターゲットとなる海外バイヤーとの直接対話

最大の価値は、購買意欲の高い各国のバイヤーや、将来のビジネスパートナーとなりうるキーパーソンと直接対話し、関係を構築できる点にあります。例えば、米国で開催される世界最大級の家電博覧会である「CES」、スペインで開催される世界最大級の通信技術展示会である「MWC」、ドイツで開催される世界最大級の産業技術見本市「ハノーバーメッセ」などには、欧米全域はもちろん、全世界から有力な製造業の購買担当者が集結します。Webサイトやメールでは伝わらない製品の真の価値や技術力を、実物を前にしてデモンストレーションを交えながら伝えることで、数年分の営業活動に匹敵する商談機会を一度に創出することも可能です。

価値2:自社製品に対するリアルな市場評価の獲得

「この機能は素晴らしいが、我々の国ではこの色の方が好まれる」「このパッケージデザインは、中東の富裕層には響かないかもしれない」といった、現地の商習慣や文化を背景とした生の声は、製品開発やマーケティング戦略における羅針盤となります。展示会は、自社製品がグローバル市場でどのように評価されるのかを測る、最適なテストマーケティングの場なのです。ブースで簡単なアンケートを実施したり、特定の国の来場者に的を絞ってヒアリングを行ったりすることで、ネットで取れない市場情報を収集できます。

価値3:競合の戦略と業界トレンドの最前線を把握

会場には世界中の競合企業が集結します。彼らの新製品、価格設定、プロモーション戦略を間近で分析することは、自社の立ち位置を客観的に見定め、今後の戦略を練り上げる上で不可欠です。ブースのデザインコンセプト、配布しているカタログの内容、スタッフのプレゼンテーション手法など、分析すべき項目は多岐にわたります。また、近年では「サステナビリティ」や「DX」といったテーマが業界横断的なトレンドとなっており、そうした世界の潮流が各社の製品やサービスにどう反映されているかを肌で感じることは、自社の将来の製品開発に大きな示唆を与えてくれます。

2-2. オンラインでは代替不可能な「対面の価値」

コロナ禍を経てオンライン商談も一般化しましたが、海外ビジネス、特に新規取引先の開拓においては、依然として対面の価値が揺らぐことはありません。非言語コミュニケーションを通じて相手の反応をダイレクトに感じ取れること、製品の質感や動きを五感で体験してもらえること、そして商談の合間の雑談から生まれる人間的な信頼関係は、オンラインでは決して代替できない要素です。特に高額な商材や、長期的なパートナーシップが求められるビジネスにおいて、この「対面の価値」は成約を左右する重要なファクターとなります。

3. 成功の鍵を握る「海外展示会の選定」と「出展スキーム」

海外展示会で成果を出すためには、やみくもな出展は禁物です。戦略に基づいた「展示会の選定」と「出展スキームの構築」について大事な観点をご説明します。

3-1. 目的達成に直結する展示会の戦略的選定プロセス

世界中で開催される展示会は星の数ほど存在します。企業の目的(新規バイヤー開拓、代理店発掘、ブランディング、最新技術の情報収集等)を明確にし、最も投資対効果の高い展示会を選定する専門的なノウハウが成功の鍵となります。選定にあたっては、以下の基準を総合的に評価する必要があります。

- 地域・国:最も攻略したいターゲット市場はどこか。

- 業種・テーマ:自社の製品・技術と親和性が高いか。

- 規模・歴史:業界内での権威性や集客力は十分か。(例:ドイツのMEDICA(医療)、フランスのSIAL Paris(食品))

- 来場者層:意思決定権を持つキーパーソンが来場しているか。

3-2. 成果を最大化する出展スキームの構築

海外展示会への参加方法は一様ではなく、企業の目的、予算、そして海外展開のフェーズに応じて最適なスキームを選択することが成功の鍵となります。

出展形態には、自社の裁量で独自のブランド戦略を追求できる単独出展や、複数企業で費用を分担する共同出展など、様々な選択肢があります。

そのうち、本稿では特に中小企業が課題としがちな「資金不足」や「知見不足」を補い、成果を最大化しやすい公的支援の活用に焦点を当て、具体的な解決策を提示します。

- 公的支援の戦略的活用:中小企業が海外展示会に参加する際、国や公的機関が提供する支援プログラムを活用することで、コストを抑えつつ、ノウハウ不足を補うことが可能です。具体的な解決策は以下の通りです。

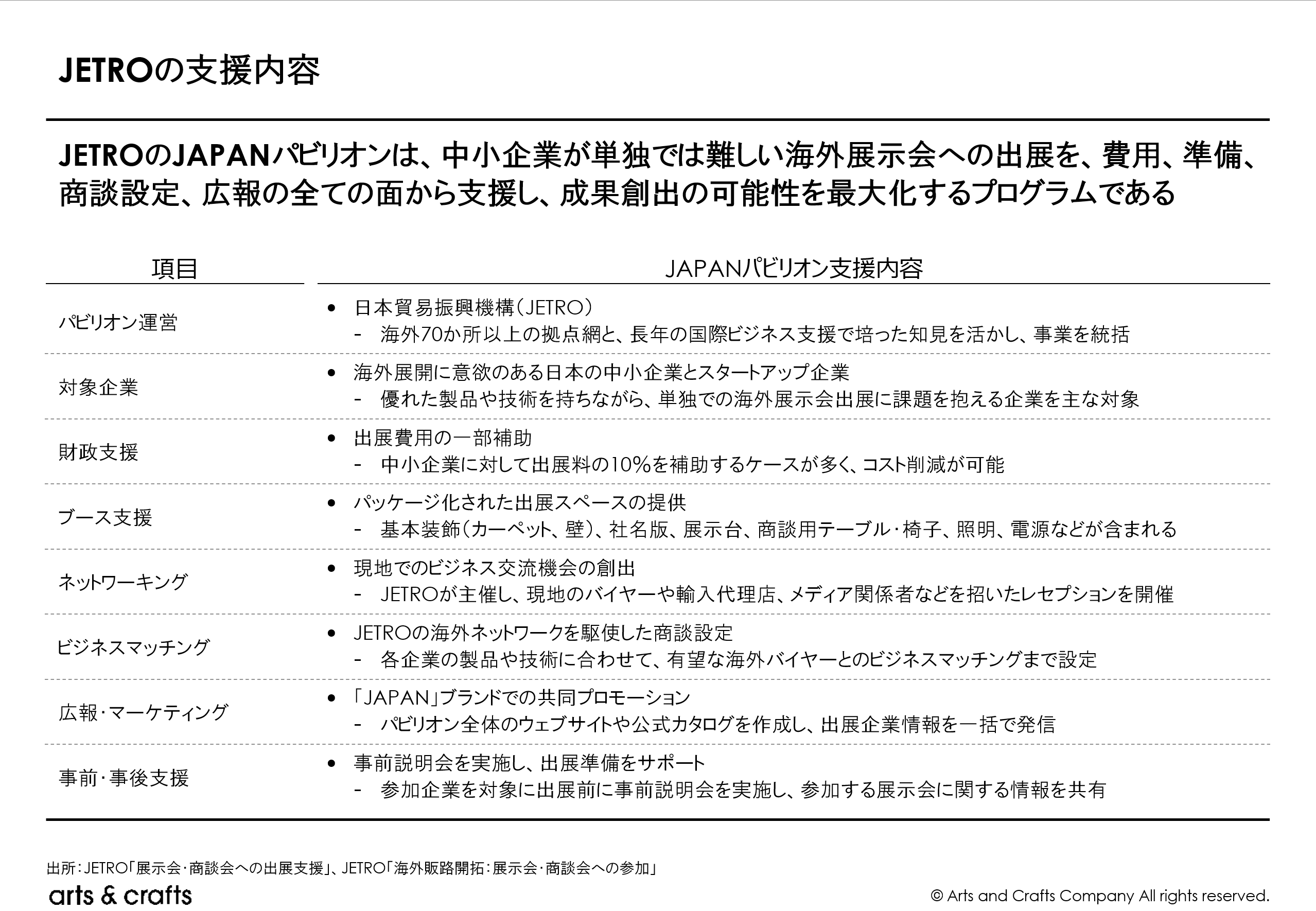

- 出展費用の補助金活用:国や地方自治体、経済産業省、JETRO(日本貿易振興機構)などが提供する補助金制度を活用する。例えば、JETROの「海外展示会出展支援事業」では、出展費用の一部が補助される。出展にかかる初期費用を大幅に削減可能。

- 共同出展ブースの利用:JETROや商工会議所が主催する共同出展ブースに参加する。これにより、ブース設営や現地対応のノウハウを提供してもらえる。コスト分担が可能な上、現地の規制や手続きに関する知見を得られる。

- 専門家派遣・相談サービス:JETROや中小企業基盤整備機構が提供する海外展示会出展に関する相談窓口や、現地の専門家派遣サービスを利用する。現地の市場動向や規制、商習慣に関する知見を得られる。

- 事前研修・セミナーの受講:JETROや各種支援機関が開催する海外展示会出展に向けた事前研修やセミナーに参加する。出展のノウハウや成功事例を学び、準備を効率化できる。

事例紹介)JETRO「JAPANパビリオン」を活用した海外展開の成功:hacomo株式会社

JETRO(日本貿易振興機構)が提供する「JAPANパビリオン」は、特に初めて海外展示会に出展する中小企業にとって有効な支援スキームです。出展料の一部補助に加え、ブース設営や通訳手配、法規制に関するアドバイス、有望バイヤーとの事前マッチングなど、煩雑な準備をパッケージで提供し、「JAPAN」という統一ブランドの信頼性を背景に、単独出展では得られない注目を集めることが可能です。

例として、hacomo株式会社は、段ボール製の工作キットやおもちゃを企画・製造・販売しており、「段ボール工作の楽しさを世界に伝えたい」という思いから海外展開を志しました。しかし、国内の商談会では価格帯や商談スキルが課題となり、不調でした。その後、フランス・パリで開催される世界最高峰のインテリア&デザインのトレードショー「メゾン・エ・オブジェ」を視察し、海外市場での新商品の可能性を確信。2016年1月にJETROの支援を受け、大人向けインテリアとして「PUSUPUSU」を開発し、JAPANパビリオンに出展しました。専門家の交渉ノウハウや展示アドバイスを活用し、欧州のミュージアムショップなどと成約を果たしました。2017年の2回目の出展ではSNS活用も奏功し、リピート受注を獲得。専門家との議論で確立した「商品力」と「価格力」が高く評価され、2018年には3回目の出展も実現しました。

この取り組みにより、hacomo株式会社は海外市場からの評価を参考に商品ラインナップを増やす計画を示しています。JETROの支援を活用することで、単独出展では難しかった海外展開のハードルを乗り越え、持続的な成長を実現しました。

3-3. 海外展示会への参加支援における世界の動向分析

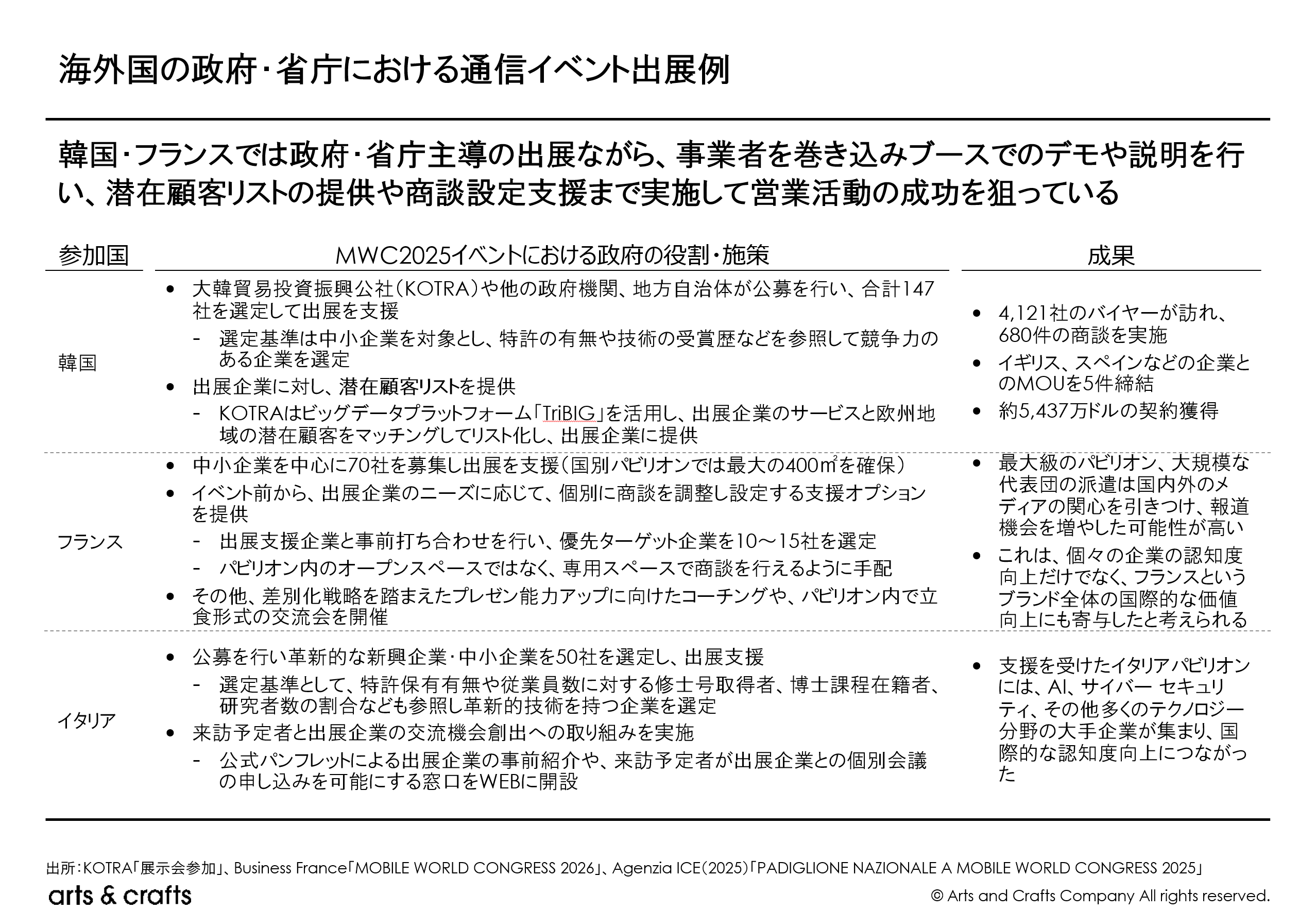

日本だけではなく、世界各国の政府は自国の中小企業やスタートアップ企業に対して海外展示会への出展を支援し、自国企業の世界市場への進出を後押ししています。

韓国:K-Startupブランドの圧倒的な存在感と具体的な資金調達支援

韓国は「K-Startup」という統一ブランドを掲げ、官民一体となった大規模なパビリオンを形成することで、その物量と熱気で来場者を圧倒する戦略を採用しています。展示会場では、数多くの韓国企業が一堂に会し、多様なイノベーションをアピールします。さらに、韓国は投資家向けのピッチイベントを頻繁に開催しており、出展企業が具体的な資金調達に繋がる機会を創出しています。政府や関連機関が積極的に海外展示会への出展費用の一部を補助したり、ビジネスコンサルティングを提供したりすることで、企業の海外進出を強力に後押ししています。

フランス:La French Techによる洗練されたイメージとプレゼンテーション能力の強化

フランスは「La French Tech」という統一ブランドで、洗練されたイメージを演出し、そのイノベーションと創造性を世界に発信しています。フランスの戦略の大きな特徴は、出展企業に対する手厚い事前コーチングです。プレゼンテーションのスキル向上はもちろんのこと、英語での効果的なコミュニケーション方法、国際的なビジネスマナー、そして投資家へのアピール方法など、多岐にわたる指導が行われます。これにより、出展企業は最高の状態で展示会に臨み、自社の製品やサービスを最大限に魅力的にプレゼンテーションすることが可能になります。

イタリア:政府による厳選された企業へのきめ細やかなサポートと商談成立の強力な後押し

イタリアは、政府が厳選した企業に対し、海外展示会出展において非常にきめ細やかなサポートを提供する戦略を取っています。特に注目すべきは、B2Bマッチングと専門通訳の提供です。展示会期間中も、政府関係者や専門家が常駐し、出展企業と潜在的なビジネスパートナーとの効果的な商談をサポートします。これにより、言語の壁や商習慣の違いに起因する障壁を最小限に抑え、具体的な商談成立を強力に後押しします。

4. 【実践編】出展準備から会期後までのロードマップ

4-1. Step 1: 戦略策定と準備(出展6ヶ月〜1年前)

- 目的・目標設定

- 何のために出展するのかを明確にします。「名刺獲得100枚」「具体的な商談5件」「成約見込み額500万円」など、測定可能なKPI(重要業績評価指標)を設定します。

- 予算策定

- 出展料、渡航費、宿泊費、ブース装飾費、販促物(カタログ、ノベルティ)制作費、輸送費、通訳費など、必要なコストを詳細に洗い出し、予算を確保します。

- 社内体制の構築

- プロジェクトリーダーを任命し、マーケティング、営業、技術など、各部門からの担当者でチームを組成。役割分担とスケジュールを明確にします。

- 展示製品の選定と輸送準備

- ターゲット市場のニーズや規制に合致した製品を選定します。海外輸送には時間と複雑な手続き(カルネ申請など)を要するため、専門の輸送業者と早期に連携を開始します。

4-2. Step 2: 集客と事前プロモーション(出展3ヶ月前〜)

- 招待状の送付

- 既存の海外顧客や、ターゲットとなりうる見込み客リストに対し、出展案内とブース番号を記載した招待状をメールで送付します。

- ウェブサイト・SNSでの告知

- 自社のウェブサイトのトップページや、LinkedInなどのビジネスSNSを活用し、出展情報を継続的に発信します。

- プレスリリースの配信

- 展示会の公式メディアや、現地の業界専門誌に向けて、新製品情報などを盛り込んだプレスリリースを配信し、メディア露出を図ります。

4-3. Step 3: 会期中のオペレーションと成果の最大化

- 効果的なブース運営

- スタッフの役割(呼び込み、製品説明、名刺交換後の記録係など)を明確にします。製品のデモンストレーションは時間を決めて定期的に行い、人だかりを作る工夫も有効です。

- 来場者へのアプローチ

- 通路を歩く来場者には「どちらの国からお越しですか?」「どのような製品にご興味がありますか?」など、オープンクエスチョンで積極的に声をかけ、対話のきっかけを作ります。

- 情報管理の徹底

- 交換した名刺には、その場で商談内容や相手の関心度(A/B/Cなど)を書き込みます。デジタルツールを活用して、リアルタイムで情報を共有する体制も理想的です。

4-4. Step 4: 会期後のフォローアップと次なる一手

- 迅速なお礼メール

- 会期終了後、24時間以内に、名刺交換した全ての人にお礼のメールを送付します。これは記憶が新しいうちにコンタクトを取る上で非常に重要です。

- 見込み度に応じたアプローチ

- 名刺に記録した情報に基づき、見込み度の高い順にリストを整理。Aランクの見込み客には電話や個別メールで具体的な商談を提案し、B・Cランクには製品資料の送付やニュースレターの案内など、継続的な情報提供を行います。

- 成果の評価とフィードバック

- 設定したKPIを達成できたか、予算内で活動できたかを評価します。成功点、改善点を洗い出し、レポートとしてまとめることで、次回の出展や他のマーケティング活動に繋げる貴重な資産となります。

5. まとめ:海外展示会出展を成功に導くために

本稿で解説した通り、海外展示会への出展は、適切な戦略とノウハウに基づけば、中小企業にとって極めて強力な海外販路開拓の手段となり得ます。国内市場が構造的な縮小局面にある今、海外に目を向けることはもはや選択肢ではなく、企業の持続的成長のための必須戦略と言えるでしょう。

しかし、その成功の裏には、緻密な準備と専門的な知見が不可欠です。どの展示会を選ぶべきか、どのような支援スキームが最適か、各国の競合とどう戦うべきか。これらの複雑な問いに対して、一つひとつ最適解を導き出すプロセスが、成果を大きく左右します。

海外市場への第一歩を確実な成功へと繋げるためには、信頼できるパートナーと共に、戦略的なロードマップを描くことが何よりも重要です。本記事の内容が、今後海外市場への展開に挑戦したいと考えている方や、自社の商品・サービスの市場環境を分析して海外市場での成長可能性を測りたい方にとって有益な情報となれば幸いです。ご意見・ご質問などございましたら、お気軽にお問い合わせフォームよりご連絡ください。

【参考】

- JETRO「展示会・商談会への出展支援」

- JETRO「海外販路開拓:展示会・商談会への参加」

- JETRO「hacomo株式会社 展示会前後の専門家支援で段ボールの魅力を海外へ」

- 経済産業省ミラサポplus「事例から学ぶ!「海外展開」」

- JETRO(2024)「フレンチテックに540億ユーロ、政府の次なる戦略は?(フランス)」

- JETRO(2024)「スタートアップへ手厚い行政支援~韓国のエコシステムの強み~」

- 総務省(2025)「「MWCバルセロナ2025」における出展支援のご案内」

- Invest Korea「[MWC] KOTRA、過去最大規模の統合韓国館構築 118社出展」

- KORIT(2025)「韓国産業省・KOTRA、「CES2025イノベーションフォーラム」開催…ソウルのCOEXにショーケース展示」

- KoreaNet(2025)「Largest integrated Korean pavilion in CES history to debut」

- The Korea Times(2025)「Gov’t to set up ‘Korean pavilion’ at MWC 2025 to fully support Korean firms」

- KOTRA「展示会参加」

- Business France「MOBILE WORLD CONGRESS 2026」

- Agenzia ICE(2025)「PADIGLIONE NAZIONALE A MOBILE WORLD CONGRESS 2025」

- 総務省統計局. 「人口推計」

- 統計Dashboard「人口」

- 中小企業基盤整備機構(2024)「中小企業の海外展開に関する調査(2024 年) 」

- 日本貿易振興機構(JETRO)「海外見本市・展示会情報(J-messe)」

- 経済産業省「中小企業庁:中小企業の海外展開」

- Hannover Messe HP

- MEDICA HP

- SIAL Paris

- 日立ドキュメントソリューションズ「クイズで学ぶ!イベントコラム(展示会編)」

- フジヤ「展示会とは?出展のメリット4つと開催したときの集客効果」

- 才流(サイル)「TIPS|出展費用をおさえられる共同出展の活用|コラム|展示会ガイド」

- 展示会活用アドバイザー大島節子の展活タイムズ「合同出展と単独出展の違い」

- DXPO「展示会成功のための実践ガイド:中小企業向け戦略とアクションプラン」

- Freshtown Tokyo(2025)「展示会の効果測定の方法とは?効果を可視化してROIを改善」

林 映学

アーツアンドクラフツConsulting & Solution事業部/アシスタント