国内カーボンクレジット市場の最新動向

1.はじめに:なぜ今、カーボンクレジットが注目されるのか?

1.はじめに:なぜ今、カーボンクレジットが注目されるのか?

近年、「カーボンニュートラル」や「脱炭素」といった言葉を耳にする機会が増えています。地球温暖化対策は待ったなしの喫緊の課題であり、2020年10月、日本政府は2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする「カーボンニュートラル」を目指すことを宣言しました。それに伴い、各企業における責任もより一層強く求められるようになり、企業を取り巻く環境も変化しつつあると言えます。

このような状況下で、排出量削減の新たな選択肢として、そして企業の持続可能な成長戦略を後押しするツールとして、「カーボンクレジット」が注目されています。世界中でその取引量は年々増加し、日本国内でも普及に向けた動きが見られます。

しかし、「カーボンクレジット」と聞いても、その仕組みや種類、市場の動向について正確に理解している方はまだ多くないかもしれません。本ブログでは、この複雑なカーボンクレジット市場の「今」を読み解き、企業が今後直面するであろう機会と課題について深く掘り下げていきます。

次章では、まず「カーボンクレジットとは何か」という基本的な疑問から、その仕組みと取引方法について解説します。

2.カーボンクレジットとは

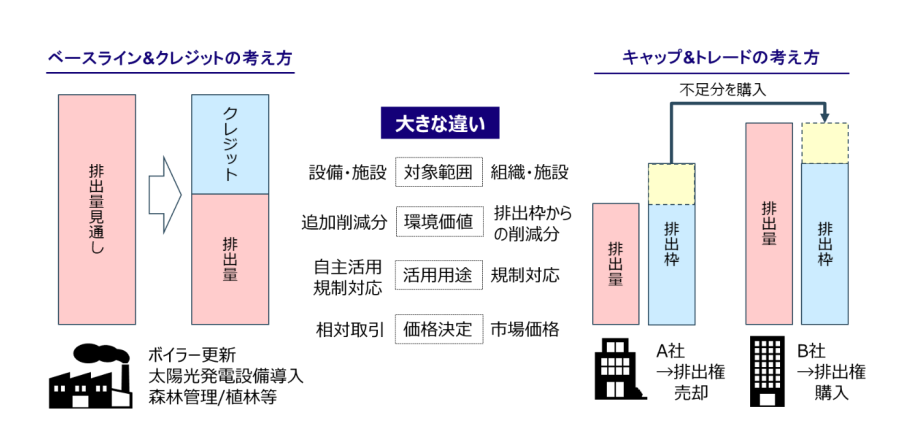

カーボンクレジットは、ひと言で言うと、企業や組織が排出する温室効果ガスを削減・吸収した量を「クレジット」として数値化し、取引可能にしたものです。

2-1.役割と目的

カーボンクレジットの主な役割は、温室効果ガス排出量の削減・吸収活動を経済的に促進することにあります。

クレジットは、温室効果ガスの排出量を削減したり、森林によるCO2吸収量を増やしたりする活動を行った国内の事業者に対して発行されます。これにより、削減努力に対する経済的な報酬が「クレジット」という形で与えられ、売却により新たな収益源の確保が可能になるなど、排出削減へのインセンティブが生まれます。

また、排出量削減が困難な国内企業は、カーボンクレジットを購入することで、自社の排出量を相殺(オフセット*¹)することができます。これにより、企業は温室効果ガス削減目標に柔軟性を持たせつつ、脱炭素社会への貢献を示すことが可能になります。

〈カーボンクレジットの考え方〉

https://www.meti.go.jp/shingikai/energy_environment/carbon_credit/pdf/004_s04_00.pdf

*1:オフセットとは自社努力で削減が困難なCO2についてカーボンクレジットを購入することで削減効果を埋め合わせるという考え方を指す

2-2.運営制度

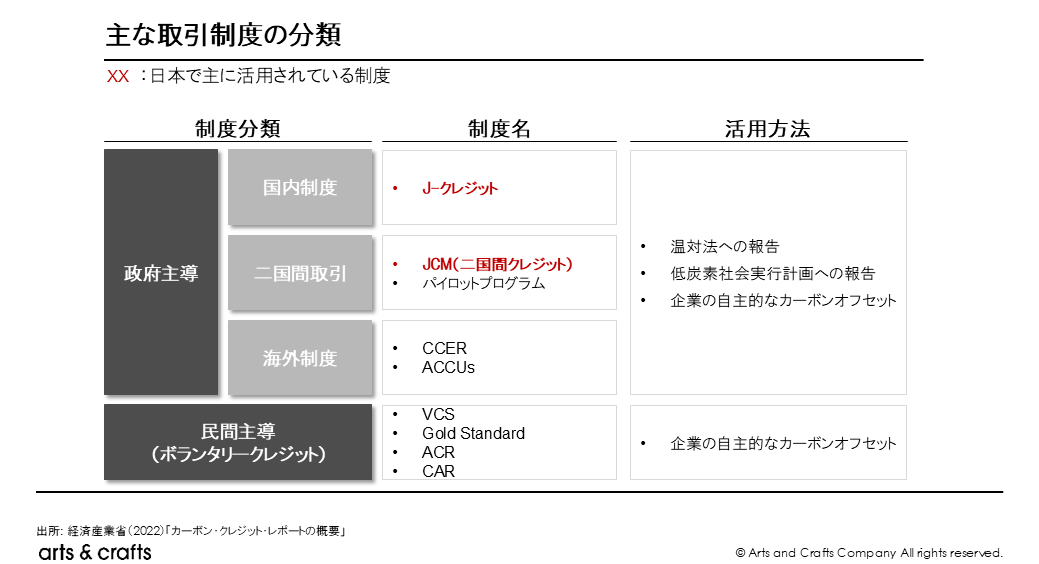

カーボンクレジットには、いくつかの制度が存在します。ここでは日本で活用されている制度を中心にご紹介します。

J-クレジット制度は、省エネ・再エネ設備の導入、森林整備等による温室効果ガスの排出削減量・吸収量をクレジットとして認証する制度であり、経済産業省・環境省・農林水産省が運営しています。本制度により、事業者等の省エネ・再エネ設備導入等を促進するとともに、クレジットの活用による国内での資金循環を促すことで環境と経済の両立を目指しています。

日本とパートナー国の間で、日本の企業や政府が技術や資金の面で協力して対策を実行し、得られるCO2削減・吸収量を両国の貢献度合いに応じて配分する仕組みです。JCMパートナー国は2025年5月時点で30か国にのぼり、パートナー各国とJCMを活用した様々なプロジェクトが実施されています。脱炭素技術がそれほど進んでいない途上国では比較的安価にCO2の削減が可能であるため、効率よく削減効果を発揮できるとともに、パートナー国の持続可能な発展に貢献することができます。

2-3.取引方法

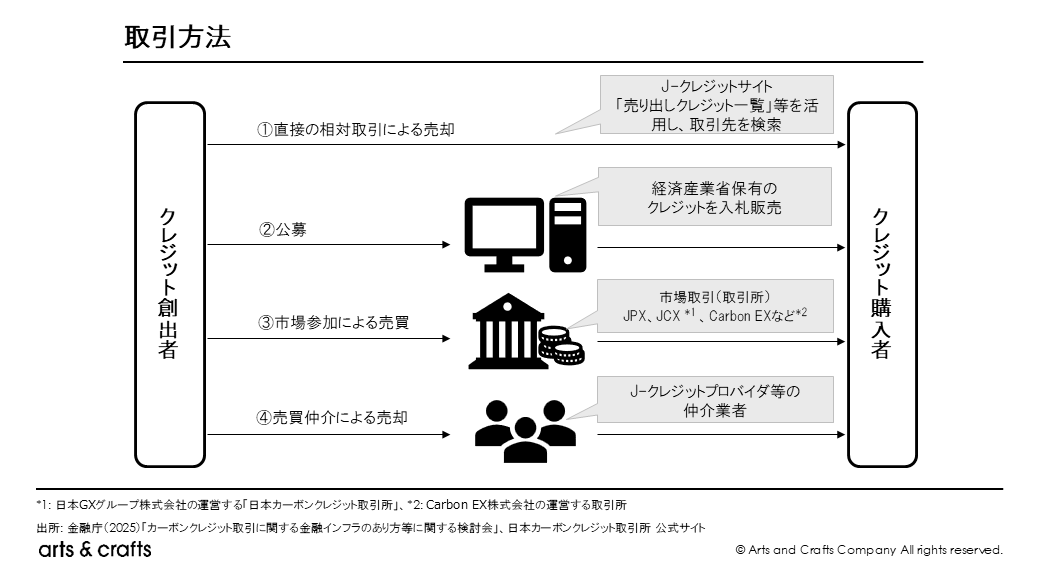

では、実際にカーボンクレジットはどのような方法で取引されているのでしょうか。以下では主な取引方法をお示しします。

- 相対取引: 売り手と買い手が直接交渉し、価格や数量、引渡時期などを個別に決定する取引。取引所が開設される以前の主な取引方法であったが、価格や市場動向の不透明さなどのデメリットが存在

- 入札販売:政府の保有するクレジットを入札販売。J-クレジット制度事務局が窓口となり販売を実施していたが、現在は経済産業省が実施

- 取引所取引: 専用の取引所を通じて売買を行う方法。東京証券取引所(2023年に市場開設)をはじめ、日本国内にはカーボンクレジットの取引が可能な取引所がいくつか存在。市場取引により売買や決済面で共通ルールの定められた環境で取引が可能。

- ブローカー・仲介業者経由の取引:専門のブローカーやコンサルティング会社が、国内の売り手と買い手の間に入り、取引を仲介する方法。市場情報や専門知識を提供し、最適な取引を支援

これらの取引方法を活用することで、国内企業は自社の排出削減目標やコスト制約に応じて、最適なカーボンクレジットを調達することが可能になります。日本市場の動向を理解し、適切な取引方法を選択することが、効率的な脱炭素経営には不可欠です。

3.市場分析から見るカーボンクレジットの動向

ここまでカーボンクレジットの概要について解説いたしました。本章では日本国内の市場動向を読み解いていきたいと思います。

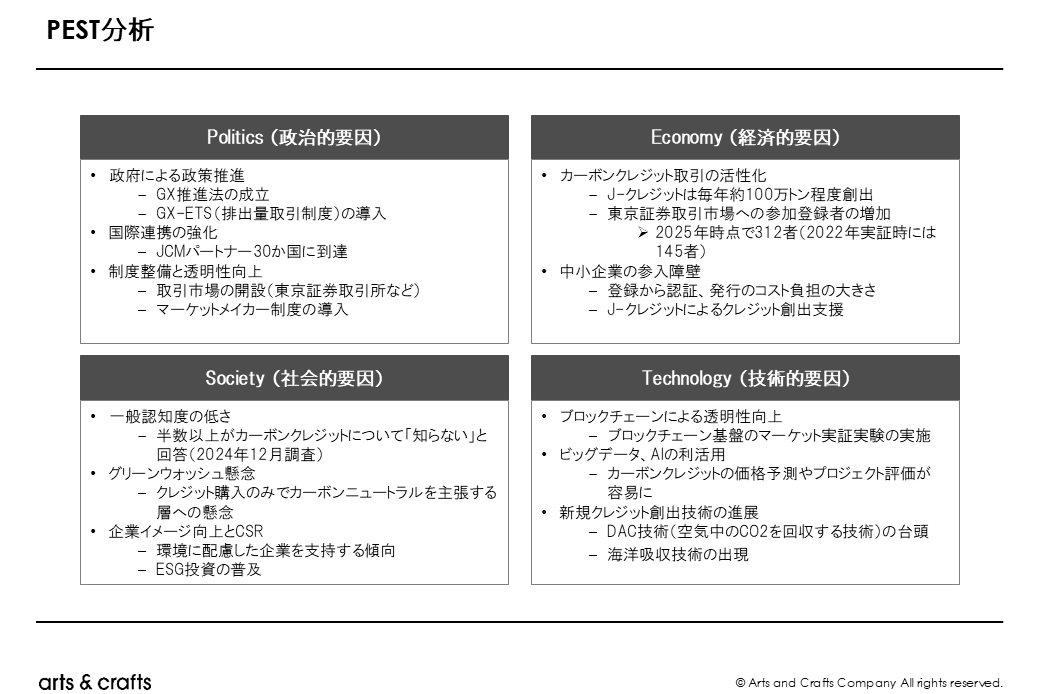

3-1.市場分析(PEST)

市場分析を行う際には、ただリサーチするだけではなく、フレームワークを用いることで情報を体系的に整理することが可能になります。様々なフレームワークがありますが、今回は市場の動向を予測し、リスクと機会を把握することを目的とすることから、PEST分析のフレームワークを活用し、カーボンクレジット市場を取り巻く様々な外部要因から、その動向を読み解いていきたいと思います。

- Politics

2023年のGX推進法(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行の推進に関する法律)の成立や東京証券取引所へのカーボンクレジット市場の開設など、政府は脱炭素社会への移行を推進するための制度基盤の整備を推進しています。また、企業の排出削減目標の達成に向けた取り組みを支援するGX-ETS(排出量取引制度)を創設し、2026年度から本格的に運用することとしています。

- Economy

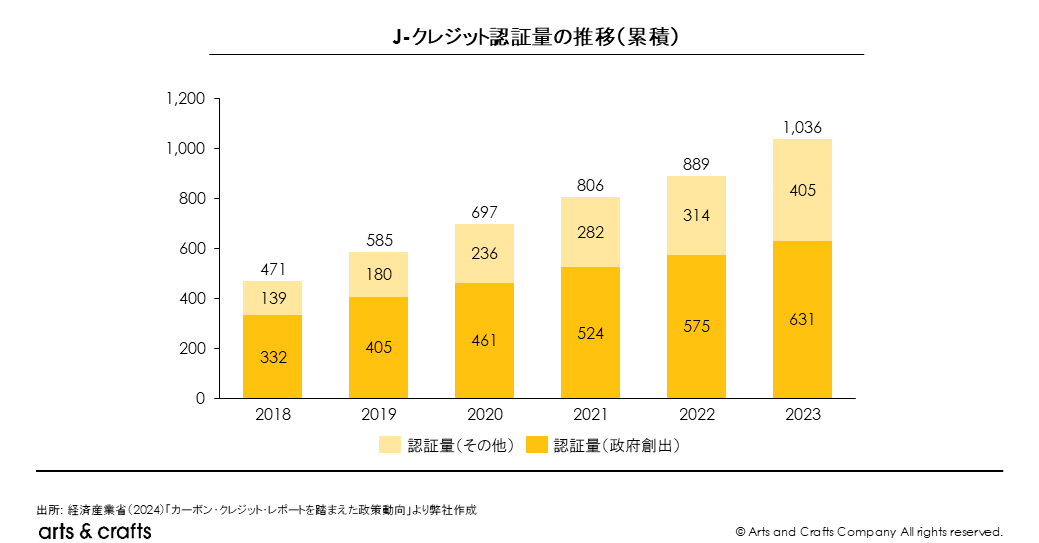

J-クレジットの累積認証量は堅調に増加しているほか、取引市場への参加登録者も増加しています。一方でカーボンクレジットを発行し取引するためには、測定、報告、検証など様々なプロセスを踏む必要があり、手間とコストがかかります。特に、大企業に比べ中小企業にとっては負担が大きく、市場参入の障壁となっています。J-クレジット制度ではこれらのプロセスにかかる支援も実施しています。

- Society

脱炭素化への取組状況は企業イメージにもつながっており、投資家にとっても重要な投資判断基準の1つとなっています。一方で一般的な認知度の低さや、クレジットの購入のみで自社でのCO2削減努力を怠る企業(グリーンウォッシュ)が増加することへの懸念もあります。

- Technology

ブロックチェーン技術を用いてクレジットをトークン化する技術が登場しています。これにより取引コストを削減し、決済スピードの遅さや流動性の低さといった市場での課題を解決できる可能性があります。技術革新はカーボンクレジット市場の信頼性、効率性、そして多様性を高めるうえで不可欠な要素であり、これらの進歩が市場の健全な発展と普及を後押しすると考えられるでしょう。

政府は法整備や市場開設、取引制度の創設など、カーボンクレジット取引を活性化させるための基盤構築を推進しており、実際に市場でも取引活性化の動きが見られます。一方で中小企業を中心としたコスト・労力面での負担感や、認知度の低さも指摘されており、より広範な企業へ取引参加を促すうえでの課題となっていることがうかがえます。技術的側面ではブロックチェーン技術やAIの利活用が実証されており、これらの技術の進展が、カーボンクレジットの取引促進を後押しすると考えられます。

このようにPEST分析を実施することで、市場動向を把握し、機会とリスクを捉えることが可能になります。市場分析を行う際には、目的に応じて適切なフレームワークを活用することが重要です。

3-2.活用事例紹介

実際に日本国内の企業でカーボンクレジットを活用している取組事例を簡単にご紹介します。

-

- 背景:企業のサプライチェーン排出量削減への要請

- 概要:宅配便サービスの一部において、配送で発生するCO2排出量削減量を算定し、残る排出量分はクレジットでオフセットする「カーボンニュートラル配送」を提供。EV導入やドライアイスを使用しない運用構築等でCO2排出を最大限抑え、残りはクレジットで補填することでカーボンニュートラルに貢献

- 効果:顧客企業の脱炭素経営を支援し、ヤマト運輸自体の企業価値向上に貢献。また、国際規格(ISO)に準拠した取組としての認証書を取得

-

- 背景:2050年までにネットゼロ・エミッションを達成する目標に向けた取組みの推進

- 概要:船での輸送における燃料消費量からCO2排出量を算定し、国際認証を受けたカーボンクレジットを購入することで排出量をオフセットする「カーボンオフセット航海」を実施。ガーナや中国における植林・再植林プロジェクトから創出されたカーボンクレジットを活用

- 効果:活用したカーボンクレジットにより、生物多様性の保全や地域住民の雇用創出といった複数の相乗便益に貢献。第三者認証機関による認証を受ける。

-

- 背景:大量のCO2を排出する航空業界に対する排出削減への具体的な取り組みの要求

- 概要:フライトによって発生するCO2排出量を、利用乗客が自らがJ-クレジットなどのカーボンクレジットを購入し、オフセットを実施するプログラムを提供。Webサイト上で簡単に排出量を計算し、クレジットを購入できる仕組みで、現在は国内線全便で導入されている。

- 効果:顧客が環境貢献に主体的に参加する機会を提供し、環境意識の高い顧客層からの支持獲得に繋がる。また、クレジット購入費用は、環境保全プロジェクトの資金源となり、持続可能な社会づくりに貢献

これらの事例は日本国内で行われている取組の一部ですが、各企業がそれぞれの企業特性に合わせてカーボンクレジットを戦略的に活用し、脱炭素社会の実現に貢献しています。また、単なる排出量の削減に留まらず、企業価値の向上や新たなサービス開発にもつながる可能性を秘めていることが分かります。

4.日本国内におけるカーボンクレジット普及の可能性と課題

今後、日本国内におけるカーボンクレジット市場は、堅調に拡大していくと推察される一方、持続的な普及には企業や個人が参入しやすい仕組みづくりへの対応や技術革新が不可欠であると考えられます。

政府によるカーボンニュートラルの実現に向けた基盤整備の推進や、ブロックチェーン・AIをはじめとする技術の活用は、カーボンクレジット市場の拡大を後押ししていると言えます。GX-ETS(排出量取引制度)が本格的に運用され、取引参加者が増えればその分取引も活発化し、企業・個人の認知度も向上していくでしょう。それにより企業のESG経営*²やCSR活動*³の一環として、カーボンクレジットの売買を通じた環境貢献や企業イメージ向上への取組も加速すると考えられます。前章でご紹介したような企業の取組事例は、カーボンクレジットの認知度を普及させるとともに、環境配慮への取組を実践している優良企業としてのイメージを促進していると言えるでしょう。

ただ、カーボンクレジットの活用が普及していくためには、決済面におけるインフラの整備や取引の透明性向上の実現など、各課題に対応していく必要があります。様々な課題がありますが、国内企業の大部分を占める中小企業がカーボンクレジット市場に参入しやすくなるような仕組みを整備するとともに、ブロックチェーンなどの最新技術を上手く活用していくことが、持続的な市場拡大への鍵になるのではないでしょうか。

*2:「Environment(環境)」「Social(社会)」「Governance(企業統治)」の要素を重視した経営方法

*3:企業が利益追求だけでなく、社会や環境への影響を考慮し、持続可能な社会の実現に向けて果たすべき責任のこと

5.おわりに

本稿では、国内のカーボンクレジット市場について、その仕組みから、市場を取り巻く要因、今後の動向などについて解説させていただきました。環境配慮への取組み推進にカーボンクレジットの活用を検討している方にとって、少しでも役立つ情報となれば幸いです。

また、弊社では、業界・業種問わず新規事業立案から伴走までご支援させていただいております。新規事業の創出や既存事業の拡大をご検討される際には、是非ともお問い合わせください。

【参考】

- The Asahi Shimbun SDGs ACTION(2025)「JCMとは?制度の概要と今後の展望」

- OPEN HUB for Smart World 「カーボンクレジットとは?企業のメリット・デメリットと取り組み事例」

- 経済産業省 「カーボン・クレジット・レポート」

- 経済産業省「カーボン・クレジット・レポートを踏まえた政策動向」

- 金融庁「カーボン・クレジット市場について」

- RICOH 「カーボンクレジットとは?仕組みや種類、問題点やビジネスモデルの例を紹介」

- JCM「二国間クレジット制度の概要と最新動向」

- 外務省「二国間クレジット制度(JCM)」

- J-クレジット制度 HP

- JPX「カーボン・クレジット市場の概要」

栗原 啓伍

アーツアンドクラフツConsulting & Solution事業部/アナリスト