多様化する出社スタイルから読み取るこれからのオフィス・出社制度の在り方

目次

はじめに

かつて「働くこと」は、文字通り「会社に出社すること」とほぼ同義でした。企業の制度設計、評価軸、コミュニケーション手段、組織文化の醸成方法のすべてが、「社員が同じ場所に集まること」を前提に構築されていたのです。しかし、新型コロナウイルス感染拡大をきっかけに、その常識は一変しました。

パンデミックに対応する形で、企業は急速にテレワークを導入し、それが一部では恒常的な働き方として定着しています。現在では、完全リモートを継続する企業、ハイブリッド勤務に移行する企業、そして出社回帰を進める企業など、さまざまな出社ポリシーが併存する時代となりました。

こうした多様な働き方が共存する中で、いま企業に問われているのは、「出社すべきか、すべきでないか」といった単純な二択ではありません。むしろ本質的な問いは、「出社することで得られる価値とは何か」「オフィスは社員にとって意味のある場となっているか」というものです。

本稿では、このような問いに対して、出社かリモートかという構造的な対立を超えた視座から、これからのオフィスのあり方について考察します。国内外の企業事例やオフィス市場の最新動向を踏まえつつ、「オフィスが担うべき価値とは何か」「社員が出社を選びたくなる環境とは何か」といった視点から読み解いていきます。

第1章:オフィスの再定義が求められる背景

テレワークの浸透により、多くの業務がオンラインで完結可能となった今、オフィスに行く意味を見出せないと感じる社員も増えています。満員電車での長時間通勤、オフィス内での集中しづらい環境など、物理的な出社にはコストが伴います。多くの業界・業種でパフォーマンスをリモートでも維持・向上できることが明らかになった今、オフィス不要論が現実味を帯びています。

しかしその一方で、完全リモートワークには限界や弊害も存在することが徐々に明らかになっています。

例えば、新入社員や若手社員の育成においては、いわゆるOJT(On the Job Training)が十分に機能しづらくなっている点が挙げられます。オフィスにいれば、先輩社員の行動や言動から多くを学び取り、タイミングを見て質問や相談を行うことも可能でしたが、リモート環境ではそうした「偶発的な学び」の機会が著しく減少しているのもまた事実です。

加えて、偶然の出会いや非公式なコミュニケーションの喪失も深刻な課題です。これまでオフィスでは、廊下での立ち話やランチミーティング、ちょっとした雑談がチーム内外の連携や信頼関係の構築に貢献していました。ところがリモートでは、業務に関係ない話をする機会は自発的に設けない限り発生せず、社員間の関係性が徐々に希薄になっていきます。

さらに、組織文化の伝承や浸透の難しさも無視できません。企業にはそれぞれ独自のカルチャーや価値観が存在し、それは業務の進め方や意思決定、顧客対応などに深く関わっています。リモート環境下では、業務の効率性は担保できたとしても、その裏にある「なぜそうするのか」といった暗黙の了解や空気感が伝わりにくく、特に新卒や中途入社の社員はカルチャーへの適応に苦労する傾向があります。

実際に、リモートワーク環境下での帰属意識の低下や心理的孤立感の増大は、多くの企業が実施している社内サーベイでも顕在化しています。特に人間関係が構築されていない新規メンバーにとっては、「誰に何を相談すればよいか分からない」「組織の中で自分がどう位置づけられているのか実感できない」といった声が上がりやすく、定着率やモチベーションの維持にも影響を与えかねません。

こうした状況を踏まえ、企業はオフィスの在り方そのものを見直す必要に迫られています。単なる「働くための場所」としての役割から脱却し、学びを支援し、つながりを生み出し、創造を促す空間として再構築することが求められているのです。物理的な出社を義務とするのではなく、出社することに「意味」や「価値」を見出してもらうような設計が、今後のオフィス戦略の鍵となるでしょう。

第2章:海外における出社回帰の動きとその背景

パンデミックを契機にリモートワークが急速に普及した中、海外、とりわけ米国では、日本に先駆けて「働き方の再構築」に関する議論が本格化しました。一時期はリモートファーストを掲げる企業が相次ぎましたが、2023年以降、再び出社を推奨・義務化する動きが加速しています。

Unispaceが実施した2023年のグローバル調査によると、回答企業の約72%が「出社を義務づける制度を導入している」と回答しています。実際に、Amazon、Google、J.P.モルガン、スターバックスなど、米国を代表する大手企業の多くが足元で週3〜5日の出社を社員に求めており、この潮流は一過性のものではなく、制度としてすでに定着の兆しを見せています。

こうした「出社回帰」の動きには、いくつかの明確な背景があります。

第一に、リモートワークによるチームの生産性や創造性の低下への懸念です。対面での会話やブレインストーミングが、創造的な発想やチーム内の信頼構築において不可欠であるという認識が広がっており、協働の場としてのオフィスの再評価が進んでいます。

第二に、報酬制度や住宅手当との整合性という実務的な問題もあります。特にサンフランシスコやニューヨークなど、高額な住宅補助を支給してきた都市部の企業では、在宅勤務が常態化する中で、「オフィスに通わないのに補助を支給し続けることは妥当か」という議論が起きています。こうした流れの中で、報酬制度を見直し、物理的な出社による組織貢献を再評価しようとする企業が増加しているのです。

このように、出社回帰の動きは単なる「管理の強化」や「古い働き方への逆戻り」ではなく、企業が報酬制度・生産性・組織文化といった中核的な経営課題にどう向き合うかという、包括的な戦略判断の一環と位置づけられています。働く場所の自由度が広がった今だからこそ、オフィスというリアルな空間の価値が改めて問い直されていると言えるでしょう。

第3章:国内企業における出社回帰動向とオフィス戦略事例

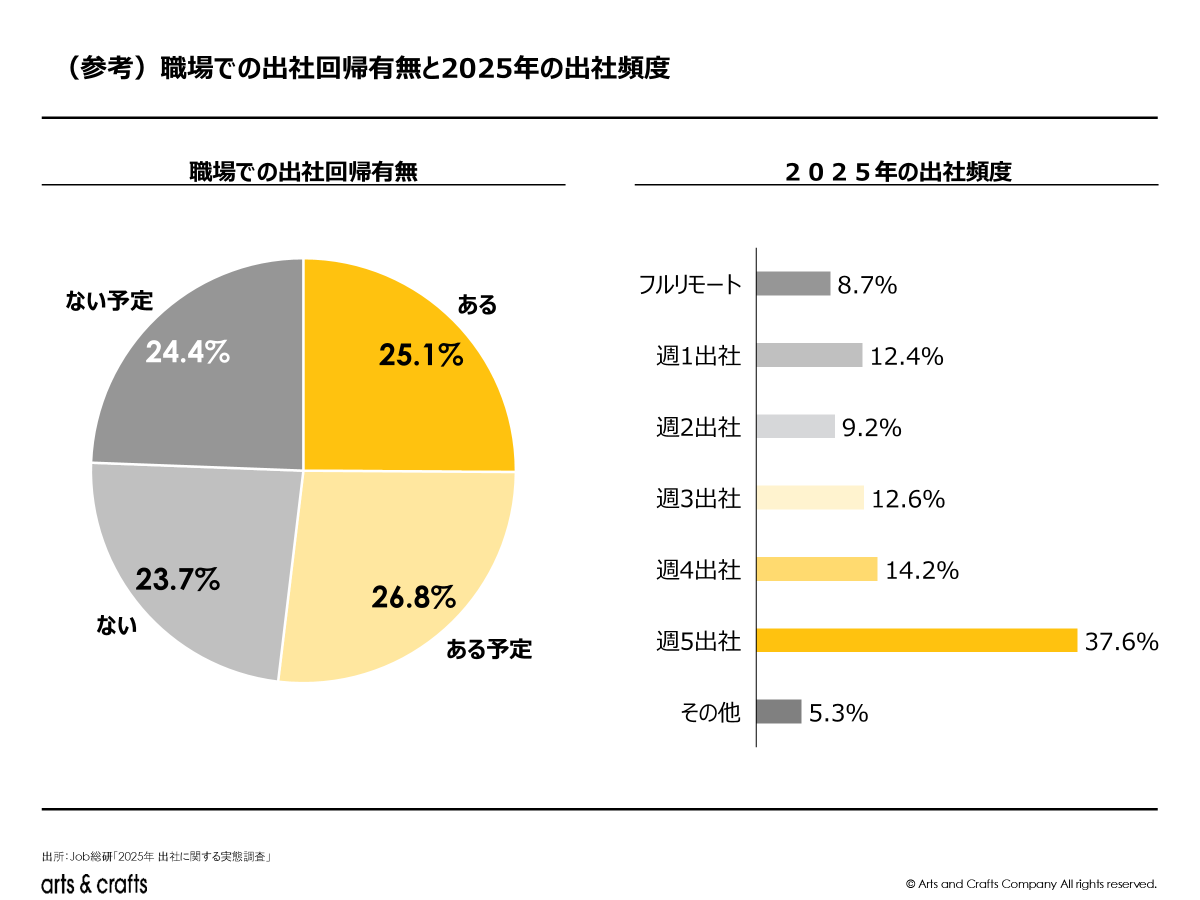

足元、日本においても出社回帰の動きが出てきております。Job総研の調査によれば職場に出社回帰の動きがあるまたはある予定という割合はわずかですが50%を上回っております。

また、週の出社頻度においても、週3日以上出社をしている割合が50%を超えています。そんな中各企業のオフィス戦略は従来の一極化したものから、より柔軟で多様なスタイルへと進化しています。

<ハイブリット型>

・サイバーエージェント

サイバーエージェントでは、週2〜3日の出社を推奨しており、対面での会議や文化の共有など、「出社でしか得られない価値」にフォーカスした取り組みを進めています。

・日立製作所

日立製作所は、業務内容に応じて出社と在宅を使い分けるハイブリッド型を導入し、制度と実態の整合を追求しています。

<フルリモート>

・NTTドコモ

NTTドコモは、場所・時間ともに柔軟な働き方を可能にする「スーパーフレックス制度」を採用し、従業員の自律性を尊重する方針です。

・メルカリ

メルカリは「全国どこでも居住可能なフルリモート制度」を導入しており、出社は完全に任意としています。その一方で、社員同士のつながりを補完するバーチャルイベントや出張支援の制度を強化しています。

こうした企業に共通するのは、「出社頻度」ではなく「出社の意味」を重視している点です。企業文化や業務内容に応じて、最適なバランスを探る姿勢こそが、今の時代のオフィス戦略の核心と言えるでしょう。

第4章:企業にとってのオフィス戦略

近年、企業の働き方に関する議論が深化する中で、「どのようなオフィスを持ち、どう活用するか」という問いが、重要性を帯びています。首都圏を中心とした都市部では、オフィス市場そのものが大きく変化しており、その動向を的確に捉えることは、企業の中長期的な戦略設計において不可欠です。

実際、CBREのレポートでは2024年の第一四半期の段階でオフィス賃料の下落はゼロとなっており、全国的にオフィス需要は回復していることが推察されます。

さらに、JLLのレポートによれば、東京の平均オフィス賃料は6四半期連続の上昇となっております。また、Grade Aオフィス(Grade A=設備・管理・立地条件が最上位に分類されるハイグレード物件(商業用指標))の空室率も低下傾向にあります。こうした高品質物件への需要が堅調に推移している背景には、企業がオフィスを単なるコストではなく、「人材確保」「ブランド強化」「生産性向上」に寄与する戦略的資産と位置づけ始めている現実があります。

また、人材側から見てもオフィス環境の重要性は高まっています。ツナグ・ホールディングスが実施した調査によると、求職者の約7割が企業選びにおいてオフィス環境を重視していると回答しており、物理的な空間が企業の採用競争力や定着率に直結している実態が浮き彫りとなっています。近年では、洗練されたオフィス環境をブランディング要素として積極的に発信する企業も増えており、「どのようなオフィスで働くのか」が就職希望者の意思決定に大きく影響する時代となっています。

このように、企業にとってのオフィスは、単なる「作業の場」ではなく、経営戦略や人材戦略と密接に連動するプラットフォームとしての役割を果たすようになっています。今後は、オフィスの「立地」や「規模」ではなく、「どのような目的で設計され、どのように活用されるか」という運用設計と価値設計の視点こそが、競争優位を築く鍵となるでしょう。

第5章:出社制度の運用と職場環境整備の責任

企業が出社制度を導入・運用する際には、それを社員にとって納得感あるものにするための環境整備が不可欠です。ただ制度を設けるだけは不十分であり、その制度の背景、目的、活用方法まで含めて丁寧に設計しなければ、社員の不信感や反発を招く恐れすらあります。

まず大前提として、出社を求めるのであれば、その環境が社員にとって明確な価値を持つ必要があります。単に机や椅子を用意するだけでなく、働き方の多様性を支援する空間設計が求められます。例えば、集中作業に適したゾーン、チームでの対話を促すコラボレーションエリア、静音のWeb会議専用ブース、オープンなコミュニケーションを誘発するカフェスペースなど、多様な業務スタイルに応える場づくりが必要です。

こうした空間は、ただの「施設」ではなく、社員同士のつながりや創造性を促す文化醸成の場としての役割も果たします。特にハイブリッドワークを採用している企業においては、「出社する意義」が曖昧になることがあるため、オフィスでしか得られない体験や交流が重要となります。

また、制度面においても、出社制度の設計・運用が暗黙の強制や評価面でのペナルティと捉えられないようにすることが極めて重要です。出社するかどうかの選択を尊重しない制度は、社員の心理的安全性を損ない、モチベーションやエンゲージメントを低下させるリスクがあります。企業が出社を「義務」とする場合であっても、その理由や意図、期待される効果などを丁寧に説明することで、社員との信頼関係を築くことが可能になります。

さらに、制度は一度導入したら終わりではなく、継続的な見直しが求められます。働き方やライフスタイル、社会情勢は刻々と変化するため、企業は社員からのフィードバックや働き方の実態を定期的に把握し、制度に反映させる柔軟性を持つべきです。社員満足度調査(ES調査)やサーベイツールを用いた定量的なモニタリング、マネージャー層との対話を通じた定性的な把握など、多角的なアプローチが有効です。

繰り返しになりますが、出社制度の本質は“出社させること”ではなく、“出社することに価値があると社員に思わせること”にあります。出社を通じて得られる経験や機会が、社員の成長、組織の創造性、顧客への提供価値につながっていると感じられなければ、制度は機能しません。

今後のオフィス戦略では、制度と空間の両面から、出社の意義を共に創る姿勢が問われています。企業が一方的に働き方を決めるのではなく、社員との協働によって、共に納得のいく職場環境を築いていくことが、持続的な組織の成長につながるのです。

第6章:まとめ──オフィスは戦略の要所へ

働き方の多様化が急速に進む中、オフィスの役割も「固定的な勤務場所」から、「柔軟かつ戦略的な価値創出の場」へと大きく変容しています。テレワークが定着した今、もはや「出社か在宅か」といった二項対立の枠組みでは、現実の複雑な働き方を語りきれません。むしろ企業に求められているのは、出社の是非を問うのではなく、「オフィスが担うべき機能と価値をいかに再設計するか」という本質的な視点です。

本稿で見てきた通り、国内外の企業はすでに「出社の意味」を問い直し、オフィスを単なる物理空間ではなく、人と人との関係性を紡ぐ場、組織文化を醸成する中核、創造的な協働の起点として再定義する動きを強めています。偶発的な会話による発想の飛躍、若手社員の育成やロールモデルとの出会い、部門間を越えたコラボレーションといった、出社を通じて得られる「非代替的な体験価値」は、リモート環境だけでは実現が難しいものです。

また、オフィスが従業員にとって「行かされる場所」ではなく「選ばれる場所」となるためには、制度設計・設備・評価基準・働き方の自由度といった要素を総合的に設計する必要があります。これにより、社員が自律的に出社を選び、オフィスでの活動が自己実現やチーム成果に直結するような体験が実現されます。これは、もはや総務部門や施設管理だけの課題ではなく、経営層・人事部門・事業部門を巻き込んだ、企業全体の戦略アジェンダとして位置づけるべきテーマとなっています。

加えて、テクノロジーの進化は、オフィスとリモートの境界を曖昧にし、場所に依存しないコラボレーション環境の実現を後押ししています。クラウドツール、ハイブリッド会議システム、バーチャルオフィスなどのインフラ整備が進み、オフィスの機能は「拠点」から「ネットワーク」へと進化しています。

このような状況下において、企業が目指すべきは、「出社を義務づけるか否か」という判断軸から脱却し、「出社することでどのような価値を生み出せるか」を最大化する戦略的視座への転換です。

オフィスをただの場所として捉えるのではなく、社員一人ひとりの体験価値を起点としたイノベーション、人材定着、エンゲージメント、そして事業成長のためのプラットフォームとして設計し直すことが、これからの時代における企業の競争力を左右する不可欠な戦略判断となるのではないでしょうか。

【参考】

- Unispace:The impact of office mandates on talent attraction and retention

- ノムコム:Real Estate Market Trends- Spring 2025 -

- CBRE:ジャパンオフィスマーケットビュー 2024年第1四半期

- JLL:APPD Market Report Article Tokyo

- CBRE:Office Strategies and Talent Attraction: 2024 Japan Office Occupier Survey

- Colliers:Tokyo Office Market Report

- Colliers:オフィス新規供給|2024年~2028年の新規供給の見通し|東京主要5区・大阪市・福岡市中心部

- ツナグ・ホールディングス:企業選びで「オフィス環境」を重視する求職者は約7割 多様な価値観の中で働きやすい空間が重要に ~「オフィス環境が与える就業意向影響の調査」~

Job総研:「2025年 出社に関する実態調査」

大島 敬吾

アーツアンドクラフツConsulting & Solution事業部/コンサルタント